éditorial du 1er octobre 2020

un automne aux étranges couleurs

Aujourd’hui, le temps est à l’automne avec sa nature aux étranges couleurs. La vie éclate en vain avant les froidures de l’hiver et se montre vêtue une ultime fois avec des habits de splendeurs. Geste inutile et pacotille d’artiste avant de tirer révérence. Certains jours le temps est à la douceur, mais le givre du matin indique clairement les premières mesures du « chant du cygne ».

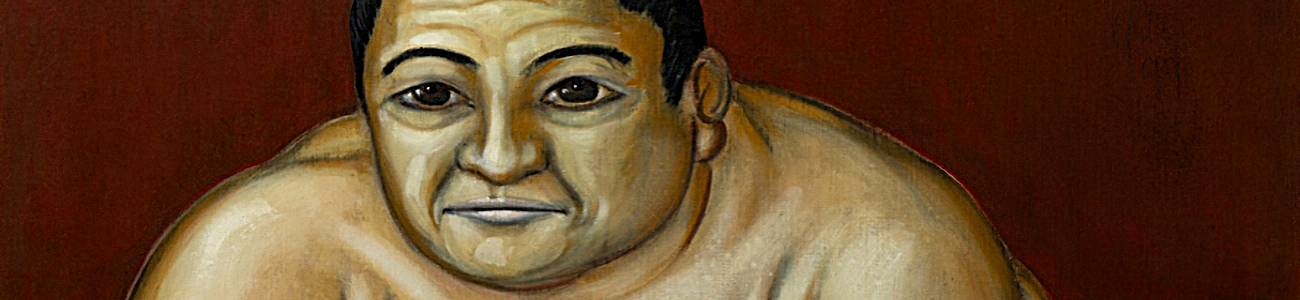

J’ai rencontré Grégoire Müller cet été et nous sommes montés à son atelier, un étage, pas si haut, mais des fenêtres sur l’échancrure des arbres avec une lumière transversale qui arrachait les couleurs de la surface des toiles, balançait crûment la réalité d’un monde sans innocence et m’indiquait que tout art est politique.

J’étais dans l’antre d’un lutin malicieux, l’image semble facile, mais essayez toujours de prétendre qu’un homme est nain et vous aurez la surprise de découvrir un géant. La fragilité du corps et la retenue des gestes, une barbiche s’effilochant sur le temps déjà passé, toutes ces choses frêles n’indiquent en rien la solidité de l’âme et l’ancrage des propos. À l’évidence elles renforcent le contraste. Émotion et faiblesse sont des éclairs de lucidité que seul le cynisme occulte par stupidité, alors savoir regarder les traits fragiles demande une abnégation chargée de témérité et d’écoute. On découvre le paysage réel et les aspérités apparaissent avec leur tranchant, les vallons obscurs deviennent mystères et exigent exploration, un homme n’est plus cette surface un peu risible, mais soudainement un être plein, une « terra incognita » et il nous prend des envies de géographes.

J’ai poursuivi la visite de l’atelier de Grégoire en suivant un cadastre mélangé d’époques et de manières, découvrant une multiplicité d’approches et de représentations du monde. Les toiles amples et magnifiques oscillaient entre plaisir, beauté, dureté et violence.

Rien de ce qui est beau ou laid n’était dissimulé, l’horreur humaine y côtoyait le charme, la douceur s’affrontait à la déchirure.

Je regardais discrètement ce curieux petit homme qui tirait une toile après l’autre afin de me les présenter et il me vint le souvenir d’une histoire, celle d’un personnage égaré dans la lande, la brume et le marais. Désespéré, les jambes prisent dans la boue, il s’écriait en vain :

– Mon âme, mon âme, où te caches-tu mon âme ?

Et tous les spectateurs de cette scène le croyaient victime de la folie sans qu’aucun ne comprenne qu’il était simplement à la recherche de son essence. Sachant l’avoir perdue, il courait après l’intégrité de son être et l’expérience de vie s’inscrivait dans le chemin parcouru et l’effort, et non dans sa réussite. Les témoins qui regardaient depuis quelques abris confortables aux murs solides et aux décorations illusoires, riaient des gestes englués de l’homme maladroit et ne s’inquiétaient nullement de leurs âmes à eux, estimant dur comme fer qu’elles étaient en sécurité dans les compromis.

Ces bienheureux se couchèrent goguenards oubliant rapidement les errements de l’homme perdu.

Mais nous savons qu’un jour il retrouvera cette âme et celle-ci sera accompagnée par des mille de mille autres, celles des petites gens qui étant au service des grandes gens n’avaient pas le temps de s’en occuper.

C’est fou comme les petites gens perdent tout, alors souvent les bonnes gens doivent faire réprimande…

Mais tenons-nous éloignés de cette facilité et posons cette question :

– Peut-être que le rôle de l’artiste consiste à courir vainement après son âme sous le regard des autres ?

Constatons qu’il n’y a pas de feu sacré dans cette quête, juste une abnégation, une solitude et la certitude que l’âme retrouvée sera rejointe par d’autres, que le partage sera universel.

Petites gens, grandes gens, quelle importance devant la beauté du monde ?

Sur le côté est vers la porte d’entrée était disposée une toile dont je suis tombé amoureux. Je me réjouis d’accueillir cette œuvre à l’Atelier Grand Cargo. C’est une grande toile sombre avec un cygne majestueux, les ailes déployées virant sur l’air et la nuit.

Je ne sais pas si les cygnes survolent les terres durant les heures endormies, mais j’admire la blancheur de l’animal, trait suspendu dans l’air qui domine le noir et dont le cou tendu vers l’abime sonde les ténèbres.

Je ne sais pas si les cygnes ont une âme, mais nous ferions peut-être bien d’y croire.

La lumière n’existe pas sans obscurité, le travail d’un artiste se doit d’être complet entre caresse et griffure, sinon il ne restera que guimauve attirante.

Grégoire Müller prend tous les risques, ne cache rien et nous dévoile le monde tel qu’il se montre.

La Chaux-de-Fonds, octobre 2020

la liste des éditos

- la supercherie et la cohérence

- exposition Pierre Estoppey

- cravates et vieilles chaussettes

- le premier jour de la cale sèche

- nommer ce qui est

- le monde tel qu’il se montre

- la posture ou la position particulière du corps

- Gênes, 20 juillet 2001

- le temps des intendants

- Rolf Blaser, un voisin

- de juillet à juillet – fragments d’une chronique