Sous tes yeux, les poches sont des bassines

à découvrir… dès que le monde tournera, derviches et colifichets…

à découvrir… dès que le monde tournera, derviches et colifichets…

Bouboule et Quatzieux n’ont aucune raison d’être amies. L’une est en échec scolaire et ne songe qu’à manger; l’autre est premier de la classe et soigne à l’excès son vocabulaire. Pourtant, ils ont un point commun qui les rend inséparables. Tous les deux ont le même tortionnaire. L’affronter, ils n y songent pas. Alors, ils l’évitent en se cachant dans un container, mais jusqu’à quand durera leur calvaire ?

Danaé sur le rivage – seule en scène

Née en 1956, elle a fait ses études à Bienne, maturité et brevet d’enseignement, suivi d’un diplôme du Werkseminar Kunstgewerbeschule (École des Beaux-Arts – Zurich). Elle effectue un parcours de comédienne, d’enseignante de théâtre et de metteuse en scène.

En 1982, elle entre au TPR comme comédienne stagiaire et participe à tous les spectacles de la troupe jusqu’en 1984. Elle poursuit ses activités de comédienne à Genève, puis à Berne et Bienne, avant de revenir s’installer à La Chaux-de-Fonds.

Elle est membre permanent du théâtre pour le moment de 1992 à 2002. Elle joue entre 1982 et 2024 dans une septantaine de productions (francophones ou bilingues), dont 3 spectacles en solo. Elle signe de nombreuses mises en scène pour des troupes amateurs (aussi bien avec des enfants, des adultes que des personnes âgées) ou des compagnies professionnelles.

Elle a joué dans quelques films produits en Suisse romande. Elle prête régulièrement sa voix pour des enregistrements de tous types.

Elle a tourné avec différents spectacles dans toute la Suisse, en France, Allemagne, Belgique, Angleterre, Pologne, Indonésie et au Maroc.

Elle a enseigné à l’école de théâtre amateur pour adultes du Centre culturel neuchâtelois durant 20 ans de 1999 à 2019 et de 2012 à 2023 également à Evaprod.

Elle a été résidente de la Maison du Concert à Neuchâtel de 2000 à 2004 et participé à son comité d’administration jusqu’en 2024.

Elle a été membre de ThéâtreProNE, l’association pour la promotion du théâtre professionnel indépendant dans le canton de Neuchâtel.

Elle a partagé la scène avec Blaise Froidevaux de nombreuses années, avec le Théâtre Rumeur, le Théâtre à Tous les Étages, le Collectif CTB.

Elle bénéficiera en 2026 d’une bourse pour un atelier d’artiste au Caire pour six mois, de février à juillet, octroyée par la Ville de La Chaux-de-Fonds et de la Conférence des Villes.

mise en chantier pour l’automne 2027

Ce monologue raconte la traversée d’une journée ordinaire par une jeune femme, soit son quotidien mille fois répété.

Cette banalité se termine par un événement particulier.

Les journées, des chemins pavés d’embûches menant à la nuit. Allées de graviers, petits pas accrochés aux entraves quotidiennes. Petits pas de ceux, qui, oubliés dans les villes, servent les rois, les reines, les marâtres et les princes.

Toutes les journées débutent dans la cuisine, cheveux ébouriffés, le corps un peu sale de la chaleur du lit, de la chaleur des urines retenues. Retenues jusqu’aux premières lueurs, jusqu’au sommeil à nouveau brisé, quotidiennement brisé. Tellement brisée, trainant sur les éclats inconfortables de la couche, une femme patiente, n’ose bouger.

Je suis cette femme… Chaque matin.

texte et dramaturgie

Yves Robert

le personnage d’Élodie

poste à pouvoir

mise en scène

poste à pouvoir

scénographie

poste à pouvoir

éclairage

poste à pouvoir

environnement sonore

poste à pouvoir

administration production et communication

poste à pouvoir

gestion des salaires

Le Guichet

production

Cargo15

Ce monologue s’est élaboré en résidence à Gênes, à partir de la mélopée répétée par un mendiant sur la rue, curieusement en français, mélodie attrapée par hasard un jour où je revenais des ruelles du port .

Un sou… Un sou pour manger… Un sou, j’ai faim.

Plus tard, j’ai pensé à l’histoire de Danaé, rejetée par son père et livrée aux vagues de la Méditerranée, échouée à Gênes ou dans toute autre ville de l’Europe.

Cette ritournelle s’est transformée et inscrite dans le monde moderne et mécanique, un territoire où se dissolvent les êtres humains et les rêves, où les adresses ne sont plus celles du monde antique, mais la dérive d’une froideur individuelle dominée par le désir du confort – que rien ne bouge, que rien ne vive, que rien ne change.

Ohé, les passants… Oh, les voitures.

J’ai mélangé ces deux impressions et c’est le récit que je vous propose de découvrir.

texte et dramaturgie

Yves Robert

mise en scène

Blaise Froidevaux

le personnage de Danaé

Christiane Margraitner

scénographie

poste à pouvoir

éclairage

poste à pouvoir

environnement sonore

poste à pouvoir

administration production et communication

poste à pouvoir

gestion des salaires

Le Guichet

production

Cargo15

Ce monologue s’est élaboré à partir de la mélopée répétée par un mendiant sur la rue, curieusement en français, mélodie attrapée par hasard un jour où je revenais des caruges .

Un sou… Un sou pour manger… Un sou, j’ai faim.

Plus tard, j’ai pensé à l’histoire de Danaé, rejetée par son père et livrée aux vagues de la Méditerranée, échouée à Gênes ou dans toute autre ville de l’Europe.

Cette ritournelle s’est transformée et inscrite dans le monde moderne et mécanique, un territoire où se dissolvent les êtres humains et les rêves, où les adresses ne sont plus celles du monde antique, mais la dérive d’une froideur individuelle dominée par le désir du confort – que rien ne bouge, que rien ne vive, que rien ne change.

Ohé, les passants… Ohé, les voitures.

J’ai mélangé ces deux impressions et c’est le récit que je vous propose de découvrir dans une lecture de Christiane Margraitner et une mise en lecture de Blaise Froidevaux.

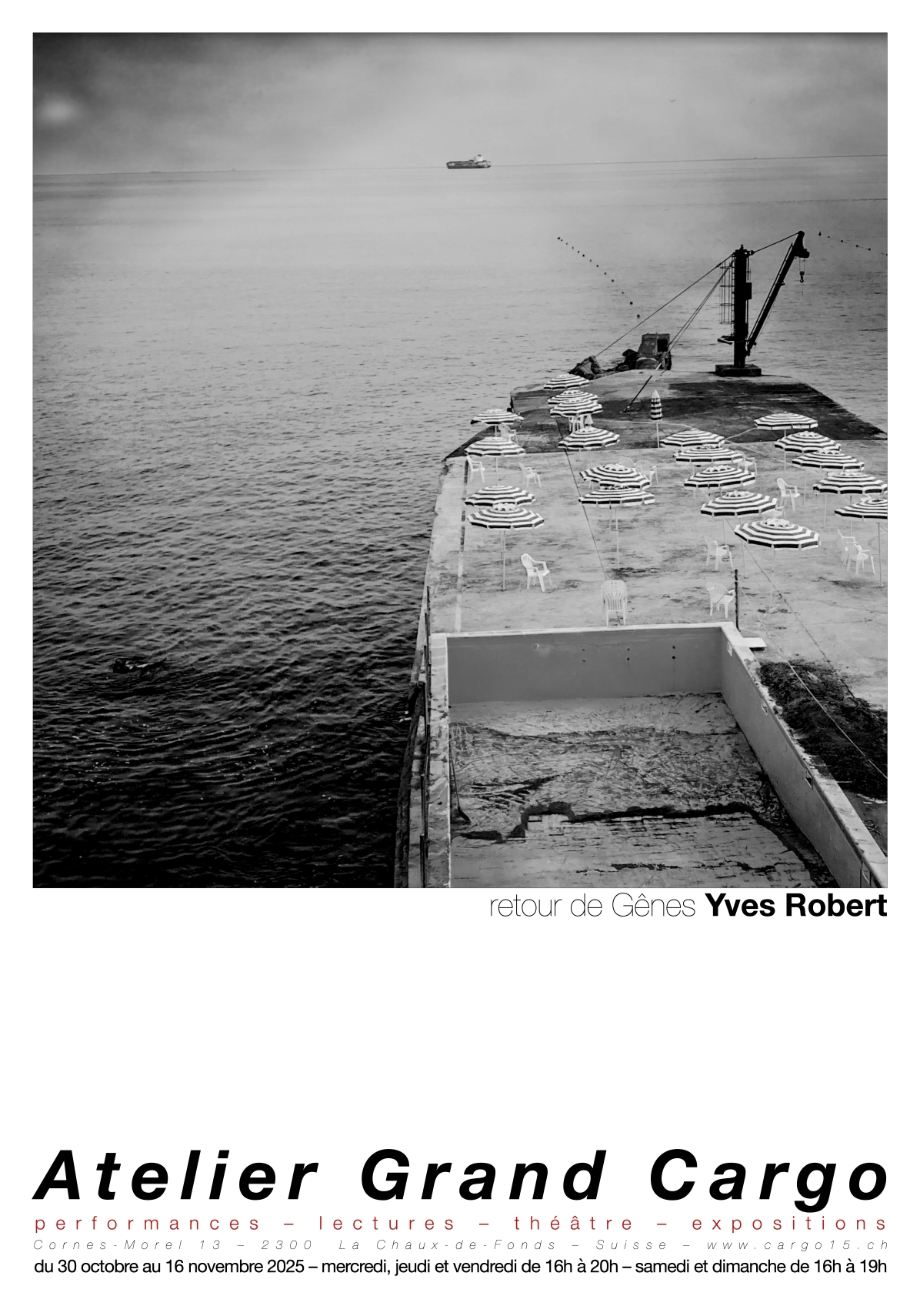

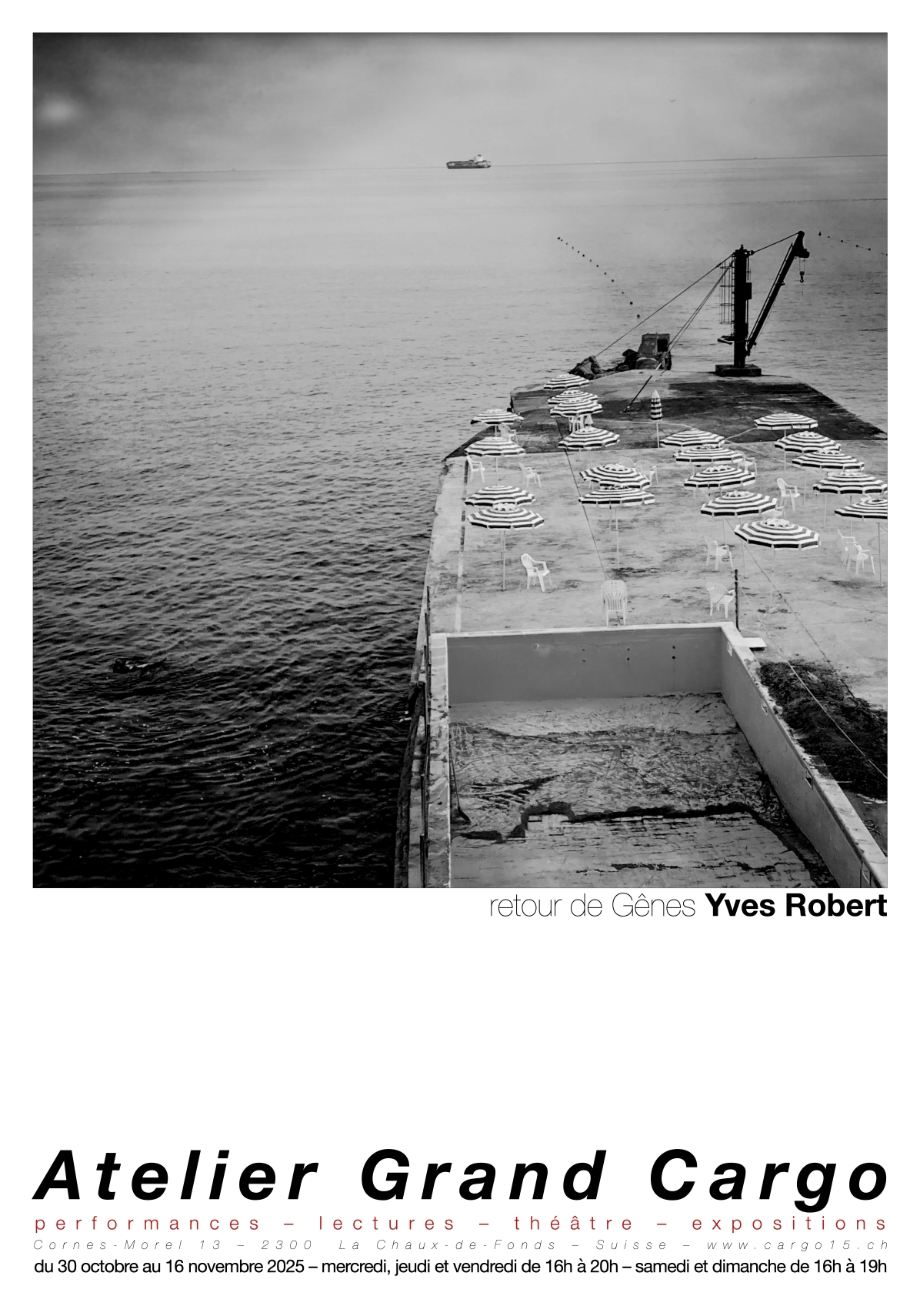

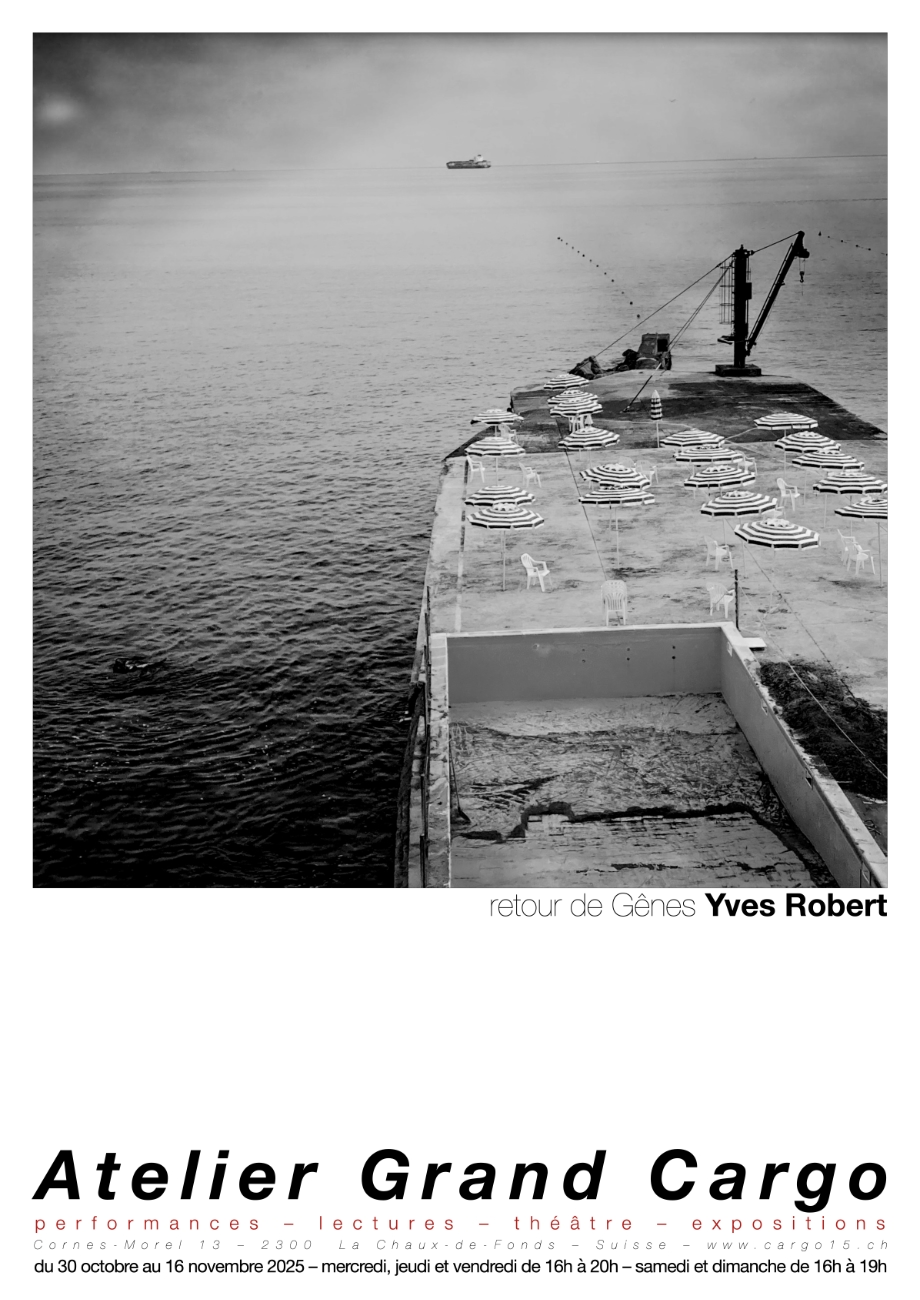

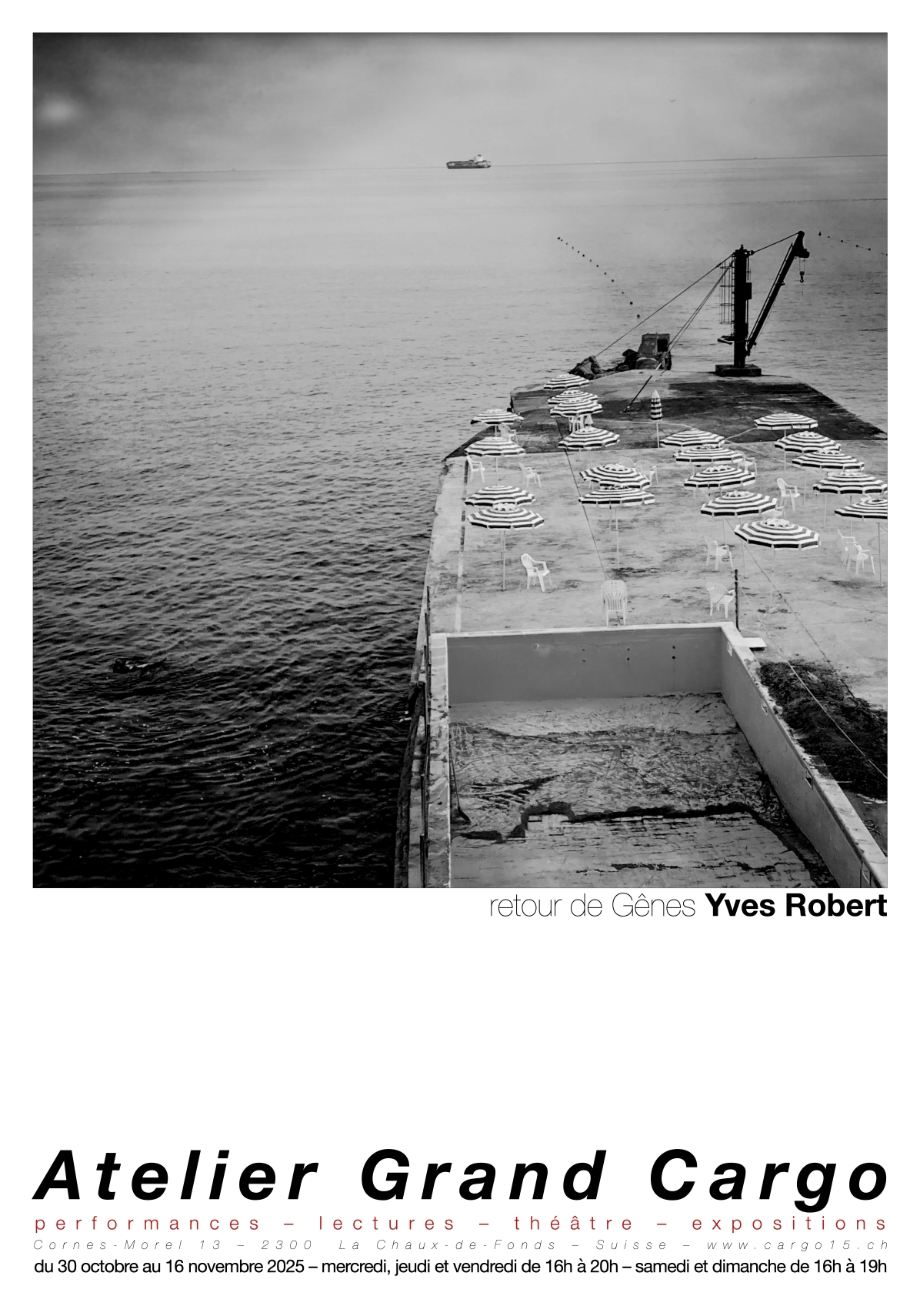

du 30 octobre au 16 novembre 2025

mercredi, jeudi et vendredi de 16h à 20h – samedi et dimanche de 16h à 19h

hors horaires : visite sur demande par courriel ou téléphone +41 78 626 76 50

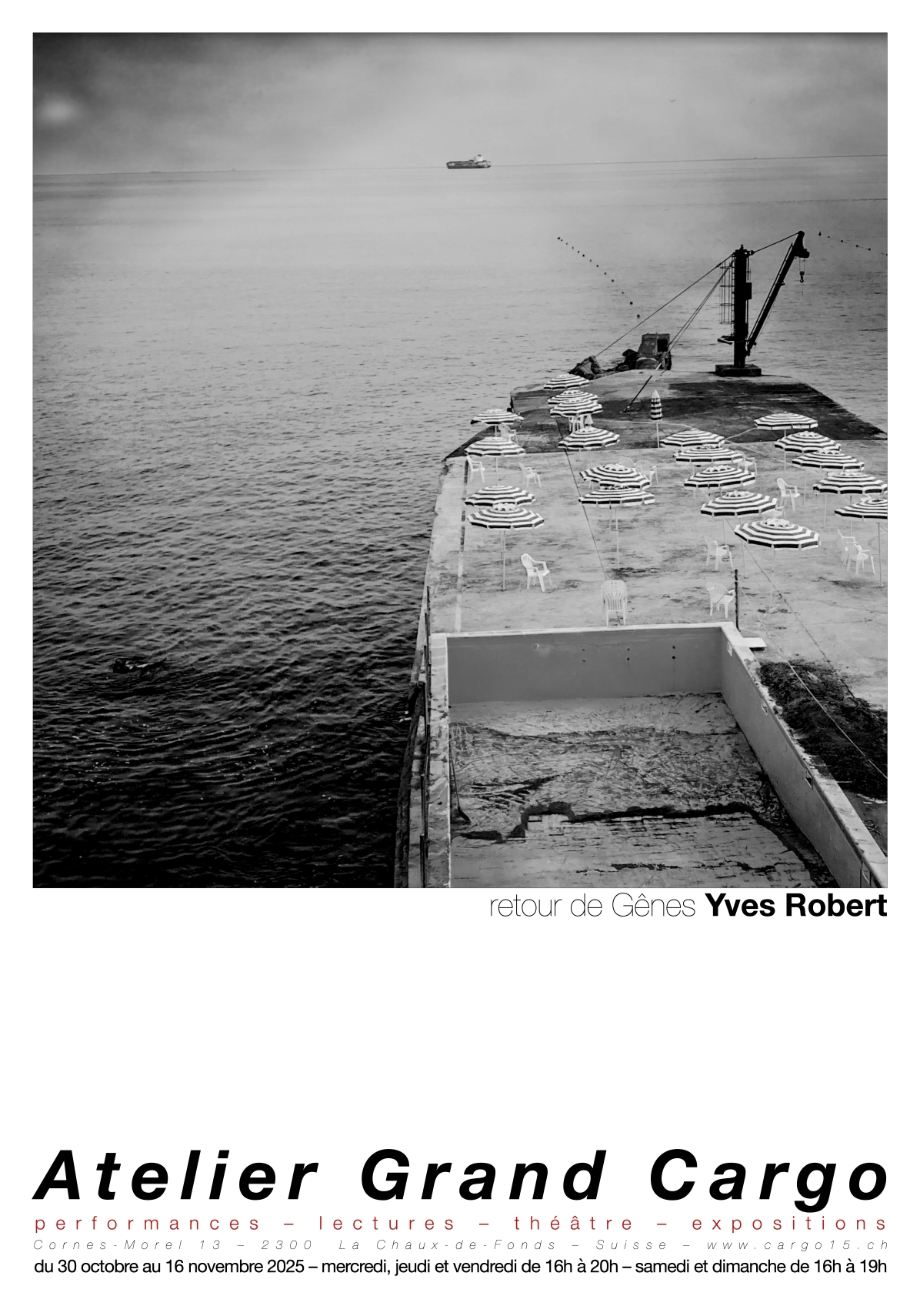

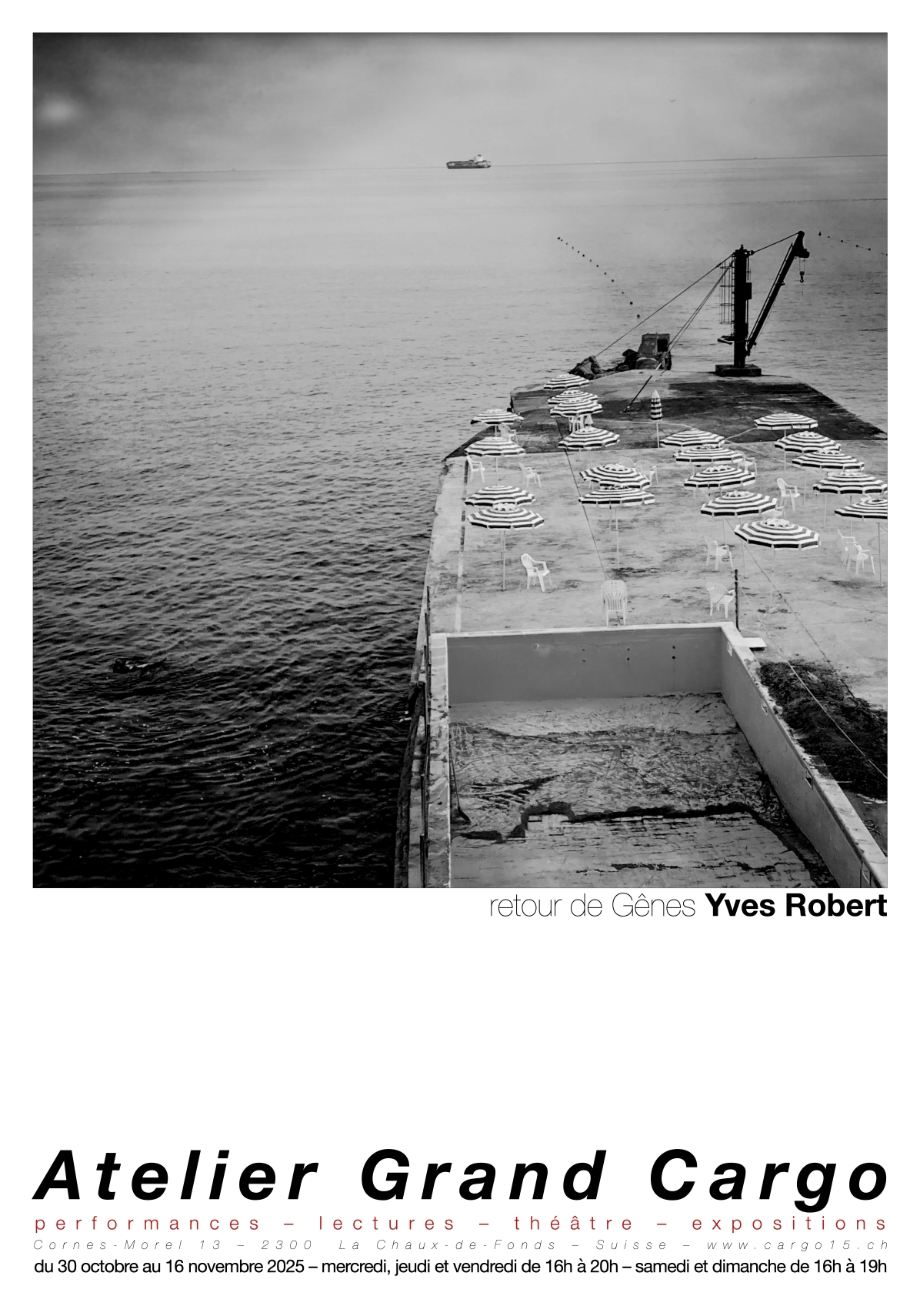

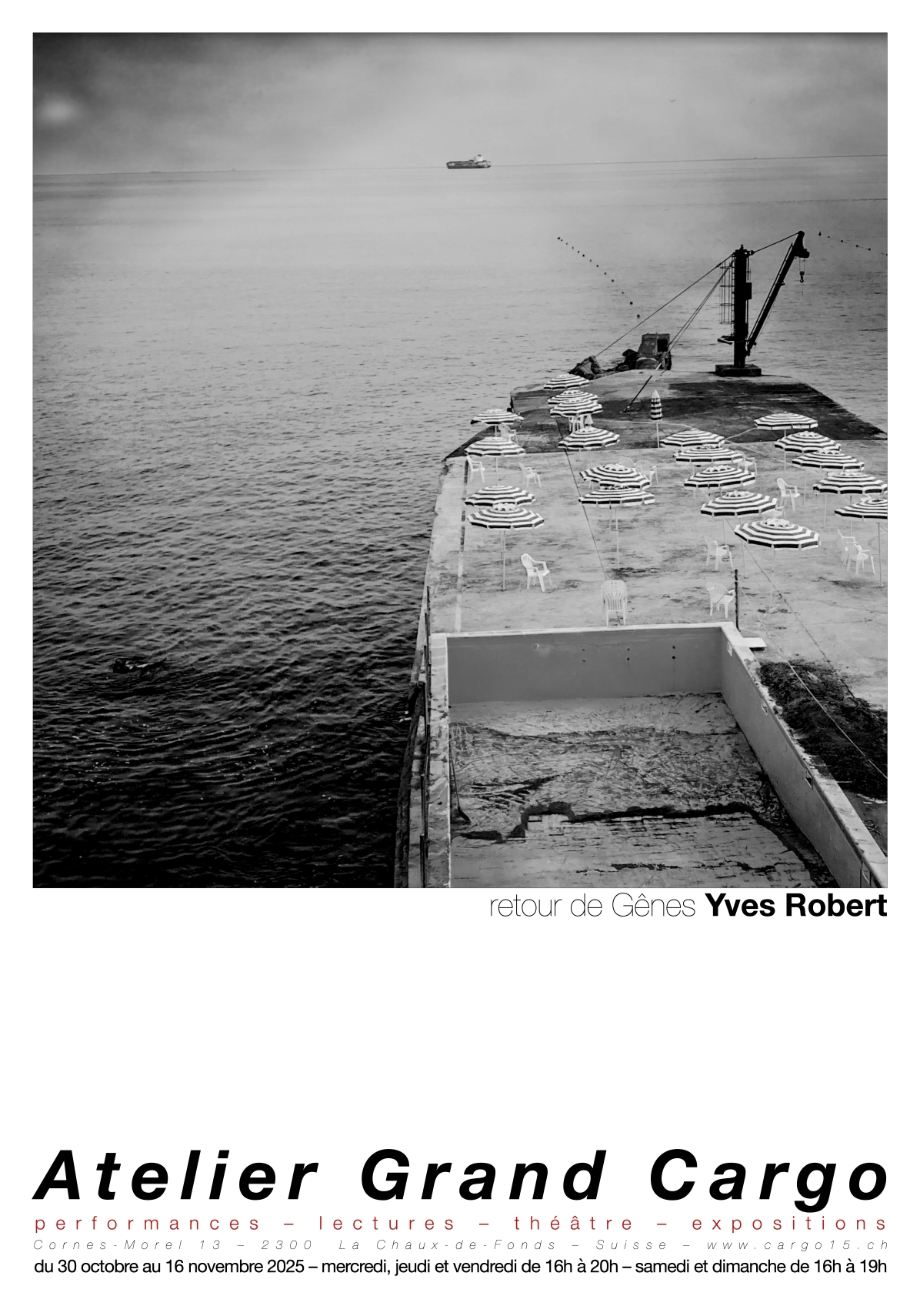

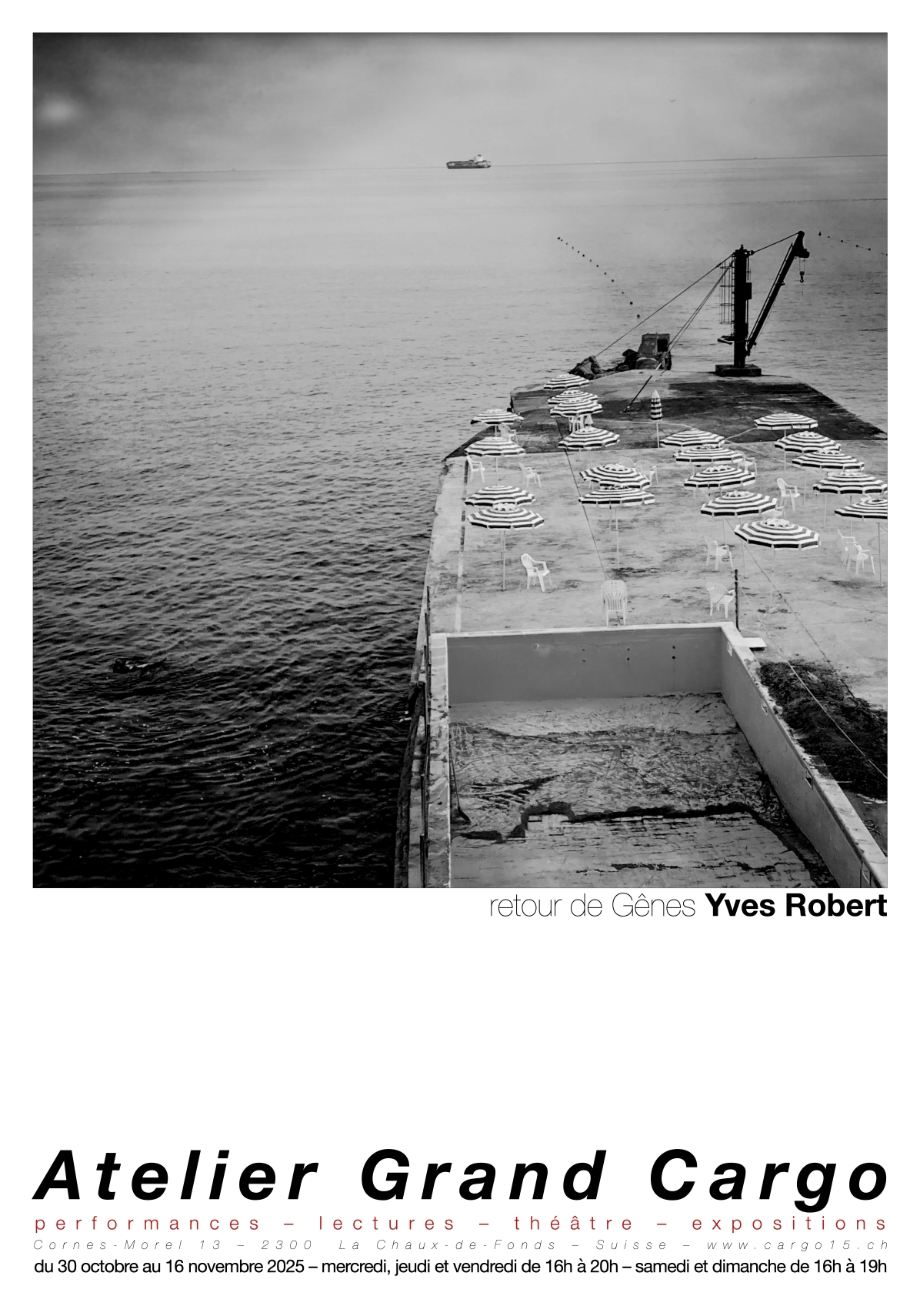

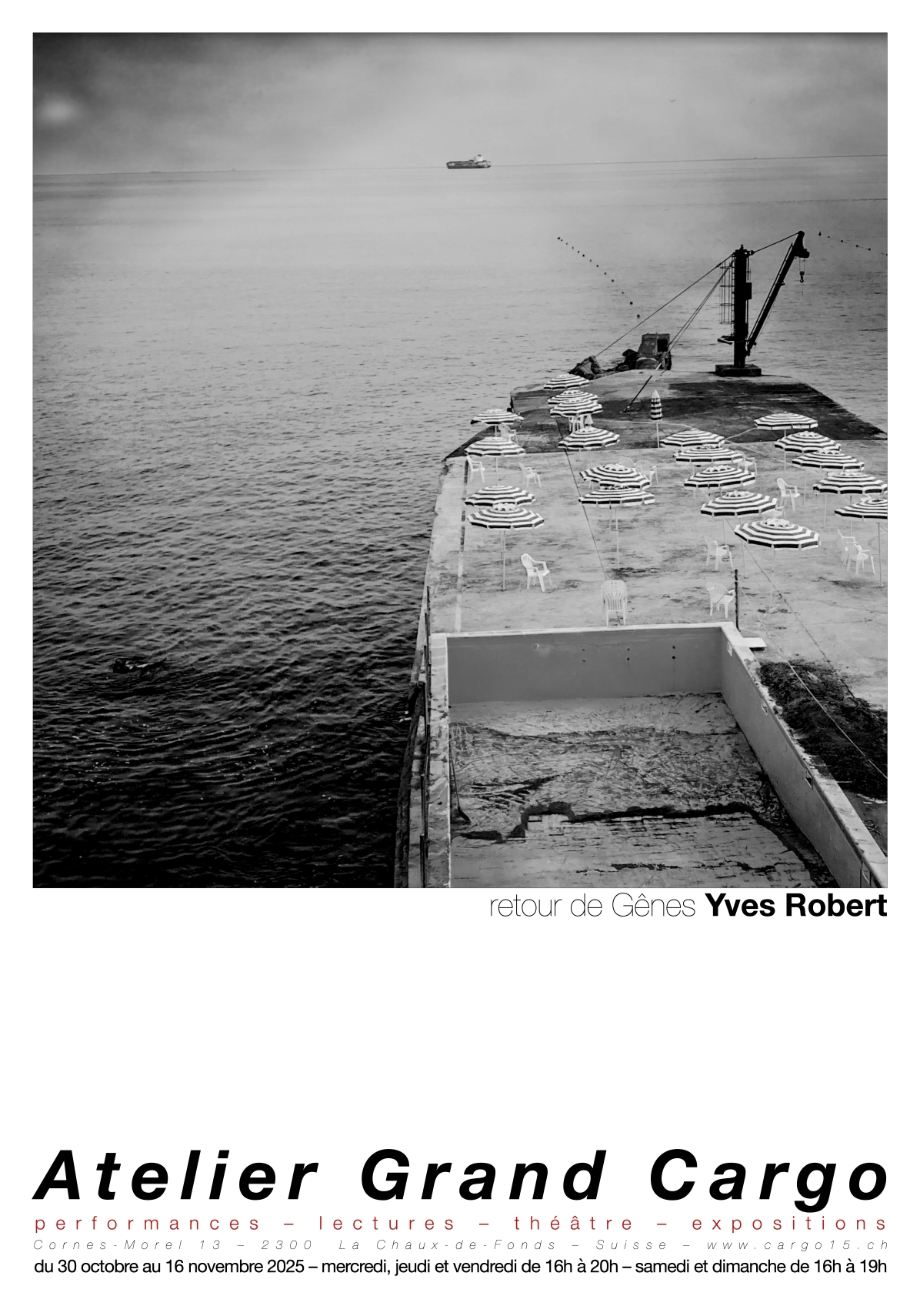

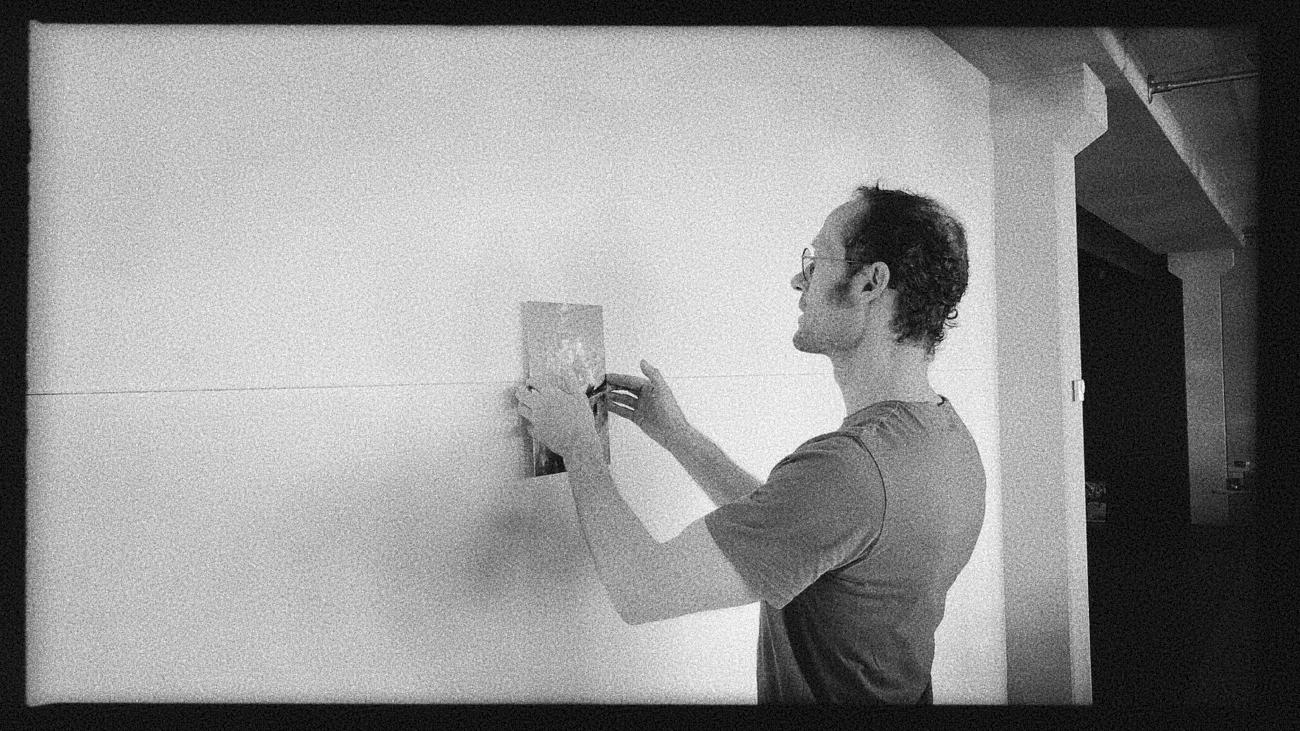

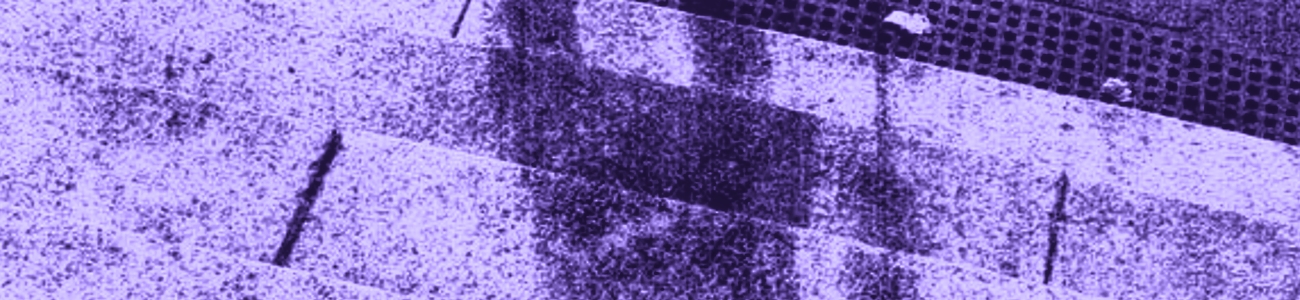

Je ne suis pas un photographe, je ne me promène pas avec un Leica.

Je suis un regardeur qui s’intéresse à la lumière, alors quand elle me plait, je prends une image avec mon téléphone.

Cet appareil dispose d’un programme qui imite le rendu d’un vieux film des années soixante, autorise le réglage d’un diaphragme numérique et la modification de la sensibilité.

J’utilise ce moyen depuis neuf ans pour montrer ce que je perçois et considère comme immatériel.

Je vous invite à regarder ce que j’ai regardé.

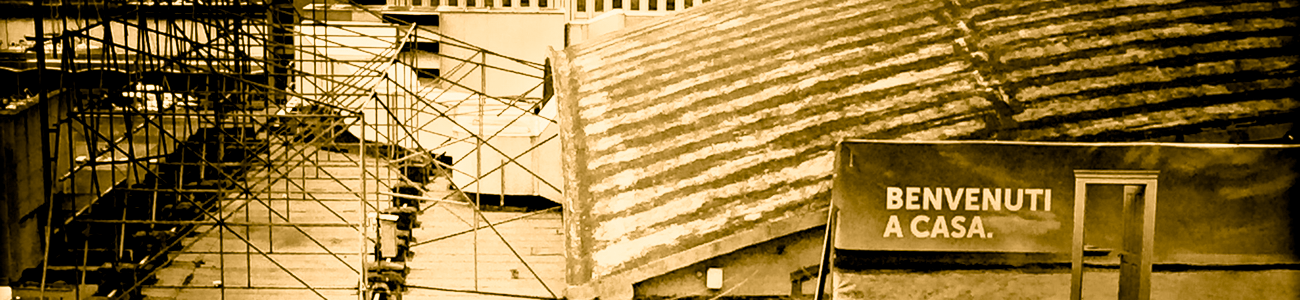

Depuis plusieurs années, à l’aide d’un enregistreur numérique, j’enregistre les sons dans les endroits que je traverse.

L’exposition sera habitée par les ambiances sonores découvertes à Gênes, du bruit de la circulation aux éclats et chansons émergeant des manifestations politiques.

Un autre monologue s’est élaboré à partir de la mélopée répétée par un mendiant sur la rue, curieusement en français, mélodie attrapée par hasard un jour où je revenais des caruges .

Un sou… Un sou pour manger… Un sou, j’ai faim.

Plus tard, j’ai pensé à l’histoire de Danaé, rejetée par son père et livrée aux vagues de la Méditerranée, échouée à Gênes ou dans toute autre ville de l’Europe.

Cette ritournelle s’est transformée et inscrite dans le monde moderne et mécanique, un territoire où se dissolvent les êtres humains et les rêves, où les adresses ne sont plus celles du monde antique, mais la dérive d’une froideur individuelle dominée par le désir du confort – que rien ne bouge, que rien ne vive, que rien ne change.

Ohé, les passants… Ohé, les voitures.

J’ai mélangé ces deux impressions et c’est le récit que je vous propose de découvrir dans une lecture de Christiane Margraitner et une mise en lecture de Blaise Froidevaux.

du 30 octobre au 16 novembre 2025

mercredi, jeudi et vendredi de 16h à 20h – samedi et dimanche de 16h à 19h

hors horaires : visite sur demande par courriel ou téléphone +41 78 626 76 50

Je ne suis pas un photographe, je ne me promène pas avec un Leica.

Je suis un regardeur qui s’intéresse à la lumière, alors quand elle me plait, je prends une image avec mon téléphone.

Cet appareil dispose d’un programme qui imite le rendu d’un vieux film des années soixante, autorise le réglage d’un diaphragme numérique et la modification de la sensibilité.

J’utilise ce moyen depuis neuf ans pour montrer ce que je perçois et considère comme immatériel.

Je vous invite à regarder ce que j’ai regardé.

Depuis plusieurs années, à l’aide d’un enregistreur numérique, j’enregistre les sons dans les endroits que je traverse.

L’exposition sera habitée par les ambiances sonores découvertes à Gênes, du bruit de la circulation aux éclats et chansons émergeant des manifestations politiques.

En fin de séjour génois, j’ai travaillé à l’écriture d’un monologue racontant la traversée d’une journée ordinaire par une jeune femme, soit son quotidien mille fois répété.

Cette banalité se termine par un événement particulier : un avortement.

Les journées, des chemins pavés d’embûches menant à la nuit.

Allées de graviers, petits pas accrochés aux entraves quotidiennes.

Petits pas de ceux, qui, oubliés dans les villes, servent les rois, les reines, les marâtres et les princes.

Toutes les journées débutent dans la cuisine, cheveux ébouriffés, le corps un peu sale de la chaleur du lit, de la chaleur des urines retenues.

Retenues jusqu’aux premières lueurs, jusqu’au sommeil à nouveau brisé, quotidiennement brisé.

Tellement brisée, trainant sur les éclats inconfortables de la couche, une femme patiente, n’ose bouger.

Je suis cette femme… Chaque matin.

du 30 octobre au 16 novembre 2025

mercredi, jeudi et vendredi de 16h à 20h – samedi et dimanche de 16h à 19h

hors horaires : visite sur demande par courriel ou téléphone +41 78 626 76 50

Un autre monologue s’est élaboré à partir de la mélopée répétée par un mendiant sur la rue, curieusement en français, mélodie attrapée par hasard un jour où je revenais des caruges .

Un sou… Un sou pour manger… Un sou, j’ai faim.

Plus tard, j’ai pensé à l’histoire de Danaé, rejetée par son père et livrée aux vagues de la Méditerranée, échouée à Gênes ou dans toute autre ville de l’Europe.

Cette ritournelle s’est transformée et inscrite dans le monde moderne et mécanique, un territoire où se dissolvent les êtres humains et les rêves, où les adresses ne sont plus celles du monde antique, mais la dérive d’une froideur individuelle dominée par le désir du confort – que rien ne bouge, que rien ne vive, que rien ne change.

Ohé, les passants… Ohé, les voitures.

J’ai mélangé ces deux impressions et c’est le récit que je vous propose de découvrir dans une lecture de Christiane Margraitner et une mise en lecture de Blaise Froidevaux.

Je ne suis pas un photographe, je ne me promène pas avec un Leica.

Je suis un regardeur qui s’intéresse à la lumière, alors quand elle me plait, je prends une image avec mon téléphone.

Cet appareil dispose d’un programme qui imite le rendu d’un vieux film des années soixante, autorise le réglage d’un diaphragme numérique et la modification de la sensibilité.

J’utilise ce moyen depuis neuf ans pour montrer ce que je perçois et considère comme immatériel.

Je vous invite à regarder ce que j’ai regardé.

Depuis plusieurs années, à l’aide d’un enregistreur numérique, j’enregistre les sons dans les endroits que je traverse.

L’exposition sera habitée par les ambiances sonores découvertes à Gênes, du bruit de la circulation aux éclats et chansons émergeant des manifestations politiques.

En fin de séjour génois, j’ai travaillé à l’écriture d’un monologue racontant la traversée d’une journée ordinaire par une jeune femme, soit son quotidien mille fois répété.

Cette banalité se termine par un événement particulier : un avortement.

Les journées, des chemins pavés d’embûches menant à la nuit.

Allées de graviers, petits pas accrochés aux entraves quotidiennes.

Petits pas de ceux, qui, oubliés dans les villes, servent les rois, les reines, les marâtres et les princes.

Toutes les journées débutent dans la cuisine, cheveux ébouriffés, le corps un peu sale de la chaleur du lit, de la chaleur des urines retenues.

Retenues jusqu’aux premières lueurs, jusqu’au sommeil à nouveau brisé, quotidiennement brisé.

Tellement brisée, trainant sur les éclats inconfortables de la couche, une femme patiente, n’ose bouger.

Je suis cette femme… Chaque matin.

du 30 octobre au 16 novembre 2025

mercredi, jeudi et vendredi de 16h à 20h – samedi et dimanche de 16h à 19h

hors horaires : visite sur demande par courriel ou téléphone +41 78 626 76 50

Un autre monologue s’est élaboré à partir de la mélopée répétée par un mendiant sur la rue, curieusement en français, mélodie attrapée par hasard un jour où je revenais des caruges .

Un sou… Un sou pour manger… Un sou, j’ai faim.

Plus tard, j’ai pensé à l’histoire de Danaé, rejetée par son père et livrée aux vagues de la Méditerranée, échouée à Gênes ou dans toute autre ville de l’Europe.

Cette ritournelle s’est transformée et inscrite dans le monde moderne et mécanique, un territoire où se dissolvent les êtres humains et les rêves, où les adresses ne sont plus celles du monde antique, mais la dérive d’une froideur individuelle dominée par le désir du confort – que rien ne bouge, que rien ne vive, que rien ne change.

Ohé, les passants… Ohé, les voitures.

J’ai mélangé ces deux impressions et c’est le récit que je vous propose de découvrir dans une lecture de Christiane Margraitner et une mise en lecture de Blaise Froidevaux.

Je ne suis pas un photographe, je ne me promène pas avec un Leica.

Je suis un regardeur qui s’intéresse à la lumière, alors quand elle me plait, je prends une image avec mon téléphone.

Cet appareil dispose d’un programme qui imite le rendu d’un vieux film des années soixante, autorise le réglage d’un diaphragme numérique et la modification de la sensibilité.

J’utilise ce moyen depuis neuf ans pour montrer ce que je perçois et considère comme immatériel.

Je vous invite à regarder ce que j’ai regardé.

Depuis plusieurs années, à l’aide d’un enregistreur numérique, j’enregistre les sons dans les endroits que je traverse.

L’exposition sera habitée par les ambiances sonores découvertes à Gênes, du bruit de la circulation aux éclats et chansons émergeant des manifestations politiques.

Un voyageur est perdu par essence.

Décontenancé, il cherche des points d’appui, des lieux de rencontres.

De surcroît, lorsque ce voyageur ne parle pas la langue du pays visité, tout devient compliqué jusqu’au jour où il comprend qu’il suffit de faire semblant, de faire beaucoup de gestes et d’écouter la musique des mots inconnus, de se retrouver enfant dans le ventre de sa mère, et donc, de connaître tous les mots du monde avant de naître.

La musique des mots raconte l’histoire aussi sûrement que leur sens, il faut simplement se faire confiance ou se mentir sans vergogne.

J’étais perdu à Gênes, heureusement, nous avons reçu, l’aide et les conseils d’une résidente précédente.

Elle nous a mis en relation avec une galerie, la galerie Florida, elle-même située à une rue d’un autre lieu, le Campo XS, et ainsi de suite, est apparu d’autres lieux, des espaces où des artistes présentaient leur travail lors de « Talk », de bavardages.

Musique, podcast, conférence sur les adaptations au changement climatique à Bruxelles, Milan et Rome, installations, documentaire sur les dockers relatant un accident de travail et le blocage du fret des armes, présentation de vin bio, de chansons siciliennes, fanzine sur la représentation de la femme dans l’art pariétal et bien d’autres choses encore.

Si vous passez à Gênes, regardez s’il y a de la lumière au Pallazo Bronzo, à Florida, Campo XS, Spazio Fu Olivetti, et aussi au centre communautaire dont j’ai oublié le nom, mais que vous trouverez facilement, il est situé sous un échangeur autoroutier, facile non ?

Au jardin des orties, ou à un couvent carmélite transformé en squat, régulièrement et provisoirement, pour trois jours avec du rap et du slam en italien.

Bref, derrière toutes les fenêtres laissant échapper du brouhaha et des éclats, il y a des chances que l’on vous y accueille avec amabilité.

Vous n’y découvrirez pas la gloire artistique et la réussite formatée, parfois, ce qui est présenté vous semblera léger, mais à chaque fois, j’ai vu la gravité de gens s’exposant avec ce qu’ils savaient faire, avec la nature simple d’une sincérité humaine, délivrant les ébauches d’actes artistiques intègres.

Toutes les tentatives ou expressions artistiques découvertes durant mon séjour m’ont conforté sur ce que j’essaye d’impulser ici, au Cargo, la rencontre de ce que nous sommes, et pas celle de nos prétentions.

Là-bas, tout ce que j’ai vu était réalisé avec sérieux, malgré les faiblesses, surtout avec courage et humilité, des sourires, de l’autodérision.

Quand je travaille ici, et que je m’envole vers des envies d’excellences, Blaise, compagnon de navigation régulier au Cargo, me rappelle toujours avec une certaine ironie : somme toute, ce n’est que du théâtre.

Avec lui, nous travaillons avec le sérieux des artisans, c’est un point d’honneur, veillant au sens du geste, mais nous connaissons aussi, les faillites du geste et la modestie nécessaire devant l’inévitable maladresse.

Se produire au regard de l’autre, demande de l’orgueil.

Ce premier orgueil qui consiste à être persuadé de la valeur des propositions et de la nécessité de l’envisager dans un parcours, ce qui originellement est défini comme une œuvre.

La question n’est pas de savoir si c’est la réalisation d’une œuvre de qualité selon l’évaluation du regard des autres, mais que cette œuvre représente le travail désespéré vers l’inaccessible.

Pour soi, le résultat ne compte pas, seul le chemin doit être regardé, et ce n’est même pas utile de savoir s’il a mené quelque part.

Je vous ai invité à un bavardage, mais curieusement j’ai écrit mon bavardage cet après-midi.

Peut-être parce que je considère que je me comprends mieux au travers des mots écrits que des mots parlés.

Je vous ai invité à un bavardage qui, dès le départ, est un paradoxe, puisque, jusqu’à présent, je soliloque ou je « liso-soliloque ».

Je vous ai invité à un bavardage parque j’avais envie de partager mon passage à Gênes avec cette motivation de travailler à de l’écriture, d’abord d’un roman, puis de trois monologues, dont deux, seront présentés ici durant cette exposition de photographies et de souvenirs sonores.

Une résidence est un embarquement pour une navigation dont on connait la durée sans en savoir les étapes et les rencontres, dont on ne peut préjuger de ce qu’il en sortira.

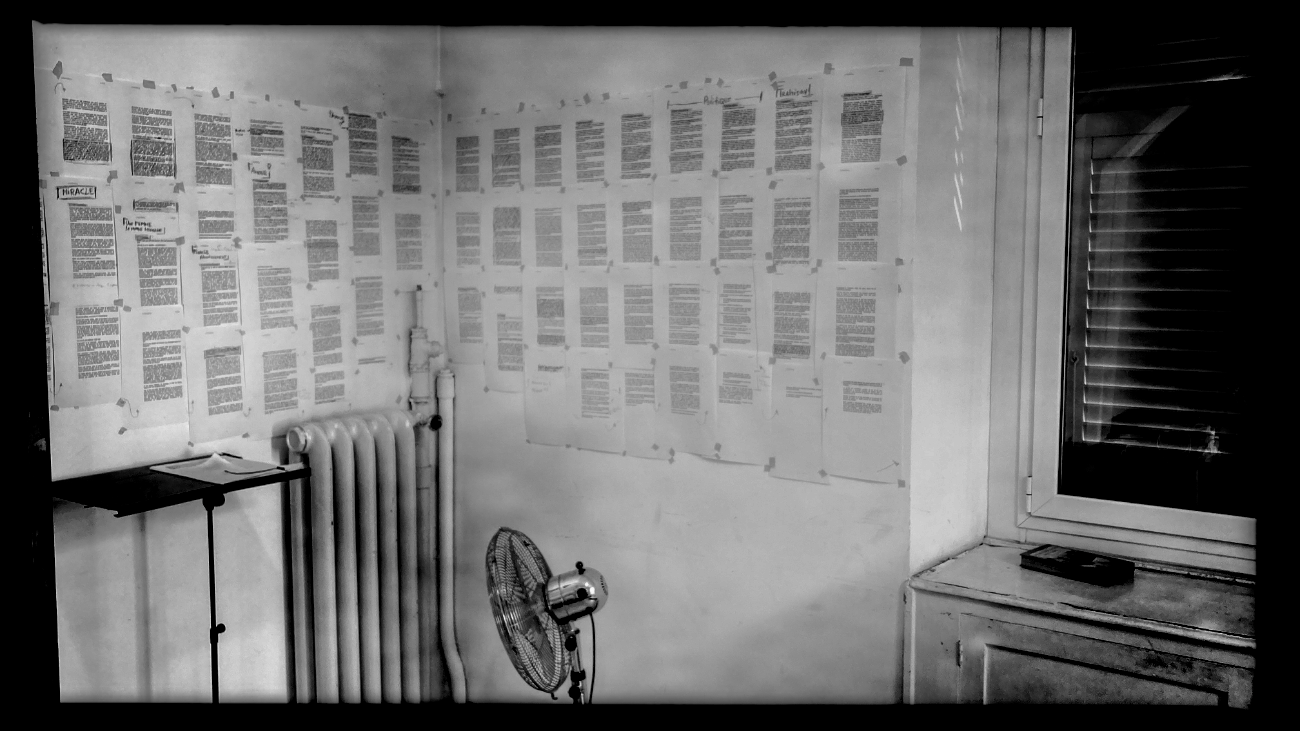

Pourtant, on se lance, avec crainte et envie, on se retrouve dans un atelier aux murs nus et un ordinateur qui vous regarde de travers, parce que l’ordinateur devine la sueur, les postillons, le geste frénétique sur la touche d’effacement et le reflet fatigué que vous lui présenterez en fin de journée, après vos huit ou neuf heures d’écriture.

Heureusement, dans le couloir séparant les appartements ou la cuisine commune, vous croisez votre collègue résidente, Marzia, elle écrit du théâtre et de la musique, c’est une chanteuse et une comédienne, une autrice et compositrice.

Elle est d’une autre génération que la mienne, et regarde le monde avec une envie que vous n’avez plus, parce que vous avez mal aux genoux, parce que le matin, tout votre corps grince, parce que votre mémoire vous joue des tours et que vous rêvez d’une cabane au bord d’une rivière, une forêt fermant l’horizon, devenir solitaire et avoir seulement quelques amis pour accompagner les soirées, lorsqu’il ne fait pas froid, les soirées où, par miracle, vous n’êtes pas trop fatigué.

Reprenons là où j’en étais, Marzia est dans le couloir, avant de rejoindre son atelier, vous échangez sur la maltraitance que les récits inventés imposent à leurs auteurs, cette satanée recherche de solution, cette éphémère sensation de triomphe quand vous avez la certitude d’une bonne page.

Certitude régulièrement réduite à néant, le lendemain, après une nuit de sommeil, quand vous découvrez d’un œil nouveau et reposé, l’empilement de vos fadaises, fadaises qui vous a fait croire un instant que vous étiez, Balzac, Zola, voire Flaubert.

Tout est à réécrire, à refaire et l’ordinateur, fidèle esclave, sait déjà quelle sera votre sollicitation frénétique de la touche d’effacement, et vous, vous espérez qu’il ne vous punisse pas d’un plantage de son programme de traitement de texte.

Puis tout se passe, tout s’empile et deux mois et demi plus tard, vous remarquez que tous les murs de l’atelier sont couverts de feuilles imprimées et que vous tenez la première version de votre roman.

Trois cents pages – beaucoup trop long.

Vous craignez de vous relire et de battre à plat, cette certitude du travail accompli.

Alors, vous décrochez les pages du mur, toutes les pages et vous les installez dans un carton d’archive, comme on installe un oiseau blessé recueilli en hiver, comme on installe une chose vivante, qui demande à être réparé par le temps avant de pouvoir prendre son envol et vivre sa vie propre.

Vous ne savez qu’une chose, tout cela doit sommeiller et être repris, plus tard, bien plus tard, pour une seconde écriture

Le roman que j’ai écrit à Gênes sortira de sa boîte l’année prochaine et j’affronterai là, seulement à ce moment, la désillusion des certitudes et du travail à refaire.

Si la chose trouve sa place, alors il sera envoyé à des éditeurs – sans illusion.

Ceux-ci étant eux-mêmes submergés par les propositions, des milliers de manuscrits et quelques élus.

La dernière fois qu’on m’en a parlé, on m’a dit, pour une maison d’édition romande, trois cents manuscrits, six publications.

Sachant cela, n’étant ni connu ni remarquable, je doute que mon travail arrive un jour jusqu’à une imprimerie.

Au début, j’en concevais une frustration, mais plus grinçaient mes genoux, plus je comprenais que je n’écrivais pas pour être publié, mais bien pour me questionner sur la réalité de mon parcours.

Pour moi, écrire, c’est nourrir ma curiosité du monde et des choses que je ne comprends pas, c’est explorer au travers des personnages les facettes de leur humanité et exorciser l’inutile recherche du sens de la vie.

Paradoxalement, je crois que nos vies font récits, ont un sens particulier qui nous appartient et nous permet d’envisager notre disparition, notre effacement.

Paradoxalement, parce que l’écriture serait une tentative de « perdurance », mais, pour moi, elle est une manière d’assumer mon effacement.

Vaste programme autour des mots.

Rappelons-nous de ce que j’ai raconté autour des performances génoises : la gravité et son lot de faiblesses.

Comme dirait mon ami Blaise, après tout, ce n’est que du bavardage.

J’en reviens au roman, en quelques mots, maintenant, et plus tard par la lecture de deux séquences présentant les deux protagonistes principaux.

Je suis un auteur qui ne croit pas au plan, peut-être à cause de la découverte des plus beaux écrits de Blaise Cendrars, aventures guidées par le flot des anecdotes et des surprises, tissant à la fin, un récit duquel on émerge, après la sensation de s’y être noyé.

On émerge avec la résolution de notre compréhension personnelle, notre bouée fabriquée par nos pensées et nos hypothèses.

Peut-être s’est-on approprié le récit ?

Peut-être parce que j’ai la haine farouche, et contradictoire, car j’en suis un grand consommateur, des séries télévisées et de leurs scénarios impeccables.

Dans ces objets, où tout est juste, par un cheveu de travers. L’attention du spectateur est attirée chaque seconde par l’éclat de la nouveauté.

La perfection est telle, que j’en suis à souhaiter et attendre la fausse note.

Elle n’arrive jamais et ces fictions demeurent tragiquement inhumaines.

Je les adore, mais je les noierais, sans bouées, les laissant dériver vers l’oubli.

Alors, pour moi, je me refuse au plan, je laisse courir les récits et je me fie à mon instinct, je favorise ce qui me fait dévier de ma route, perdre le cap, le Nord, la boussole en espérant me retrouver dans l’étrange d’une terra incognita.

En attaquant mon travail, j’avais en tête la conquête du pouvoir dans notre société occidentale, une conquête du pouvoir effectuée par un gorille.

Il serait accompagné dans ses œuvres par une femme, une sorte de lady Macbeth, cruelle et sans pitié.

Tel était le point de départ, puis les nuages gris, la météo fraîche, la rencontre avec une artiste qui se demandait quelle était la représentation de la femme dans l’art pariétal, la laborieuse lecture de La condition de l’homme moderne d’Hannah Arendt, les souvenirs de la philosophie de Jacques Elull, définissant le monde actuel comme un système technicien, un système sans avenir.

La découverte des écrits d’Annie Ernaux, une visite à l’aquarium de Gênes et ses animaux éteins, ce petit café, avalé rapidement sur une terrasse après les courses au marché oriental, ce malaise de se découvrir mâle avec les restes d’une éducation de mâle, homme à cheval entre un monde conservant les reliques de son passé dominateur et l’émergence d’une société où se modifie les codes.

Comprendre que l’on est réellement devenu un vieux monsieur, du moins d’approcher les prémices d’être un vieux monsieur, de constater que l’humain n’est plus le maître et que la terre est un univers clos, que la société animale se rétracte jusqu’à presque ne plus exister et se demander ce qu’il restera de notre part animale.

Tout ça, tout ce fatras fait qu’un jour, la ligne du récit s’infléchit, alors lady Macbeth regarde une femelle orang-outang et de cet échange émerge le désir de ne vivre que dans l’instant, d’être animal sans prévention de l’avenir et de s’occuper uniquement des tendresses immédiates.

De son côté, le gorille rejoint ce qui fait l’homme jusqu’à perdre son humanité.

A contrario, Gisèle, le personnage féminin s’appelle Gisèle parce que ce nom contient une fragilité que je ne m’explique pas, donc cette soigneuse du zoo, renonce à ses habits, à son confort, à son éducation et retourne, sans autre espérance que le présent, vers son animalité.

Les deux personnages ont conscience que le monde est fini, que la machine à broyer les âmes fait son travail, que le carbone s’accumule dans l’atmosphère et que s’approche le temps des incendies.

L’un se prépare à affronter la catastrophe avec le recours de la domination et les violences qui vont avec.

L’autre, avec la solidarité, la tendresse et l’émerveillement constant de la vie, car le désespoir est la négation de l’avenir.

Pour plaisanter à demi, sur le Titanic, alors que certain se battaient pour une place dans les chaloupes, un orchestre jouait musique sur le pont.

Pour plaisanter tout à fait, dans le cinéma américain, une héroïne s’agrippait à la porte d’une armoire, flottant au milieu des débris du naufrage, et s’en trouvait sauvée malgré les températures glaciales et le désespoir lié à la perte de son amour récent et passionnel.

Même si l’orchestre avait été englouti, dans le film, on entend toujours les violons.

Dans le cinéma américain, et les séries télévisées, les histoires finissent presque toujours bien, sauf pour les noirs, les gros, les laids et les méchants, premières figures emblématiques à disparaître, car nécessaires à la dramaturgie valorisant les actes héroïques et particuliers des survivants.

Je ne vous dirai pas ici, comment se termine la fin de mon roman et si, par hasard, une porte d’armoire flotte quelque part, donc il vous faudra le découvrir par vous-mêmes.

Je ne sais pas si un jour il sera publié, alors je m’engage à vous en donner lecture ici, au Cargo, sitôt la réécriture terminée, une manière dérisoire de garantir une fin positive à cette aventure, d’être le battement d’une illusion, un peu hollywoodien.

Revenons à Gênes, il me restait quinze jours de résidence et, hormis une visite du musée des Offices à Florence, je n’avais rien de prévu.

Du coup, je me suis attelé à l’écriture d’un monologue racontant la journée particulière dans le quotidien de la vie d’une fille modeste : le petit silence de la nuit.

Est-ce l’entrainement des mois d’écritures précédents, il fut prêt dans sa première version en un jour et demi de travail et je me retrouvai à nouveau désœuvré.

J’entrepris alors la rédaction d’un autre monologue : Danaé sur le rivage.

Un jour et demi après, il ne me restait d’autre choix, pour m’occuper, que d’aller boire des Spritz sur la petite place octogonale que j’affectionnais.

Ensuite, me rendant compte que la consommation des Spritz ne suffirait pas à remplir mes journées, je me lançai dans l’écriture d’un troisième monologue, mais son déroulement ne fonctionnait pas.

Presque à la fin, en cherchant la scène finale, j’ai compris qu’il faudrait l’abandonner ou le reprendre sitôt que j’en aurais compris le sens.

Je sais depuis longtemps que c’est un autre que moi qui écrit, et je ne fais que remettre en forme ses inventions, parce qu’honnêtement, il ne sait pas toujours ce qu’il écrit.

Ce texte avorté s’ajouta aux ébauches en suspens, dont une tentative de traduction en italien d’une de mes pièces de théâtre, une expérience intéressante, puisque je ne parle pas l’italien, je fais juste semblant, mais ce travail a eu pour effet de m’ouvrir l’esprit et l’écriture sur une autre musique de la langue jusqu’à transformer mon écriture.

À ce propos, si quelqu’un d’italophone veut se pencher dessus, je serais curieux de collaborer. C’est un travail que Marzia a déjà accepté de faire sur les deux premiers tiers de ce récit.

Peut-être qu’un jour il sera ainsi terminé dans la langue de Dante ?

Pour revenir aux deux monologues, ils seront lus ici, le premier par moi la semaine prochaine, le second sera mis en lecture, en dernière semaine d’expositions, par Blaise Froidevaux et lu par la comédienne Christianne Margraitner.

Je sais que nous accomplirons cette tâche avec le sérieux et la gravité de l’artisan, même si Blaise prétendra : somme toute, ce n’est qu’une lecture.

Les deux monologues sont pour des personnages féminins.

Je suis un homme, d’une éducation entre deux époques, baignée par les scories du passé et les présupposés d’une réalité qui ne sera jamais la mienne.

Mais ce que je revendique en tant qu’auteur, c’est d’écrire sur ce que je ne suis pas, c’est d’aimer profondément des personnages, fussent-ils atroces, d’essayer d’en pénétrer les âmes et de les comprendre.

Mais peut-être qu’après tout, je serais aussi un auteur atroce, donc compatible avec mes personnages.

Mais, ce n’est pas à moi de le confirmer.

Je revendique la fonction de médium, d’avoir la capacité, ou la prétention, de traverser le réel et à partir de l’imaginaire, de me projeter vers une impossibilité.

Dans les cas qui nous occupent : deux femmes, deux destins, deux ressentis, deux émotions, deux physiologies, deux vies qui ne seront jamais la mienne.

L’auteur est cet être singulier qui s’accorde le droit de se tromper devant tout le monde, d’affirmer avec gravité une pensée qui s’échappe malgré lui ou hors de lui, comme si elle lui glissait entre les pattes, et malgré l’immatérialité de cette pensée, de cette fiction, d’y croire dur comme fer.

D’estimer que la prise de parole permet de questionner le monde et que l’important est la prise de parole et non sa véracité.

Un auteur est un menteur qui se dénonce parce qu’il est plus intègre que la majeure partie des politiciens, et qu’il sait, que même les récits mensongers contiennent plus de vérité que d’inventions.

Alors, je vous confirme, dans ces monologues, je suis une femme, ou je suis le regard d’un homme qui s’imagine, un instant, être une femme.

Dans ces deux récits, tout ce que je dis est vrai, parce que c’est du théâtre.

Nous pourrons en bavarder après la lecture des deux extraits du roman ou après les lectures de la semaine prochaine ou de la semaine suivante.

Passons à la lecture des deux extraits.

Quel curieux crépuscule.

Le zoo bruisse de plaintes étouffées et de gémissements fluets.

Dans la nuit crépue et naissante, le fin liseré des éclats lunaires ne répand pas la clarté espérée par les animaux apeurés. Les plus inquiets scrutent l’obscurité et sondent vainement l’incertitude des ténèbres, redoutant le surgissement d’un prédateur.

C’est une étrange crainte, car autour d’eux, la ville est moderne et les fauves ne sont pas de nature animale.

Cette anxieuse agitation diminue à l’instant où, Édouard, le grand gorille au dos argenté émerge de sa cage et s’engage vers la partie supérieure de l’enclos des singes, une sorte de protubérance équipée d’un balcon.

L’animal se suspend et se balance à une liane effilochée.

Lassé, il se laisse descendre à la manière d’un archet glissant sur les quatre cordes d’une contrebasse, le thorax faisant office de caisse de résonance et répercutant un bourdonnement profond aux sonorités de réacteur essoufflé.

Le vrombissement s’arrête à la seconde précise où le gorille touche le sol avec ses membres postérieurs, encaissant le choc avec souplesse, malgré sa lourdeur.

Avec l’extinction de ce fracas abdominal, chacun devine que le redoutable mâle s’apprête à parcourir les parcelles de son territoire cloisonné, minuscule portion organique enclavée dans un dédale urbain mélangeant quartier d’habitations, commerces, parkings, zones industrielles, gare de triage, ouvrages autoroutiers et un aéroport tapi sur l’arrière des collines.

Les représentants, toutes espèces confondues, logeant dans le zoo retiennent leur respiration à l’exception des suricates, une sorte de fouine de prairie dont beaucoup se méfient. Nul ne connaît l’origine de cette circonspection, mais le parti pris d’une existence solidaire avec un grand sens du commun laisse entrevoir, chez ces petits carnivores, le danger d’une solidarité déviante.

Les autres les imaginent sortis hors du cadre.

Avec l’atterrissage du gorille sur le sol, un silence s’établit telle une vague se dissolvant sur le sable des côtes érodées et océaniques. Tous les interstices de la vie se trouvent uniquement occupés par l’absence de sons. Même le plus petit des murmures s’est dilué et cette absence fait mal aux oreilles. Étonnamment rassurés, les locataires des enclos s’endorment.

Dans le calme retrouvé, l’ordre règne.

Sûr de sa puissance, Édouard s’installe sous le grand hêtre s’élançant vers le ciel venteux du Nord. Il constate, avec regrets, que l’arbre ne sera jamais aussi majestueux que ceux de son enfance dans la forêt impénétrable de Bwindi, mais, les maigres ramures flottant au-dessus de lui, répandent une nostalgie triste.

Il se berce avec des souvenirs à demi oubliés.

Au travers d’une trouée entre les branches, le gorille égare son regard sur les constellations perforant le velours sombre et sidéral. Il ferme les yeux, s’endort presque.

Il est difficile de prétendre ce primate être un rêveur, pourtant un observateur attentif devinerait que se cachent, sous une carapace de férocité, des parcelles de tendresses et l’usure des désenchantements.

Les monstres sont entaillés de failles insoupçonnées. Les griffures déchirent autant la peau des victimes que des bourreaux, les larmes ont toutes le goût du sel et la douleur des choses perdues brise l’âme de chacun.

Édouard n’y échappe pas.

Sous les branches, il laisse errer son imagination vers les ramées tropicales, le souvenir des ramures aux feuilles d’émeraude, les papillons voltigeurs, la mousse odorante et la brise humide et chaude dévalant des collines.

Cet ensemble de petits bonheurs efface, le temps d’une illusion, la blessure de son enlèvement par des braconniers, le bruit mat de la trappe qui se referme et le coup de feu qui claque, arrêtant net le mâle se précipitant à son secours. Plus tard, transporté dans une cage aux barreaux de bambous, il passe à côté du cadavre de son éphémère protecteur, silhouette qu’un homme dépèce et prive de fourrure. Lui, gorillon apeuré, pousse de petits cris où se mélangent douleur et stupéfaction.

Ce jour-là avait débuté le grand voyage qui l’avait emporté jusqu’au pied de ce hêtre encloisonné par les ciels gris de l’Occident. Sur ces terres, les arbres sont contraints à la petitesse et ne peuvent goûter au plaisir de caresser les nuages.

Suite au souvenir de sa capture, le cœur du gorille devient aussi froid que la terre sur laquelle il est étendu. Sa figure est grave, entravée d’une incompréhension, car il ne connaît pas le sens des mots haine ou justice.

D’une pièce, il n’est que colère et la colère est un empêchement. Ses muscles se tendent. Édouard devient un tremblement à peine perceptible, une crampe de la tête aux pieds avec les premiers frémissements de la souffrance. Son ventre se pétrifie, formant une boule de marbre. La saveur de la bile remonte par sa gorge contractée inondant l’arrière de la mâchoire et activant l’envie de vomir. Sous la puissance de ce trouble, de son étreinte, il pourrait briser en mille morceaux tout ce qui tomberait sous ses pattes. Il pousse un long grognement identique à ceux des trains de marchandises freinant avant la butée des voies de garage pour ne pas la faire voler en éclats. Il vibre avec de nombreux soubresauts, s’accroche à des émotions plus simples et le malaise s’éteint, ses pensées s’éclaircissent.

Souvent, il aimerait toucher la main des enfants défilant derrière la baie vitrée, ébouriffer une tignasse blonde, prendre dans ses bras un petit et le porter sur ses épaules, grimper sur les branches les plus hautes et montrer tout ce qui se voit depuis cet endroit. S’amuser de l’étonnement enfantin et consoler le gamin de sa frayeur face au vide, le ramener à la barrière séparant les espèces et lui indiquer l’emplacement de la baraque à glace.

Une telle rencontre ne se produira pas, les mondes sont séparés par des clôtures électrifiées ou des vitres blindées. Les primates des deux bords, singes et humains, se regardent en chiens de faïence. Des voyeurs face à un reflet qui lui-même est un reflet observant les voyeurs. Il n’y a pas de langage pour se comprendre et la distance ne se comble jamais.

Heureusement, la captivité est une existence sans accrocs, rien de notable ne s’y produit. La nourriture est toujours servie en abondance. Dans un espace aussi serein, la mort n’existe pas. Elle est remplacée par la disparition, une sorte d’effacement des corps. Au matin, l’un ou l’autre manque et ne revient jamais, devient un fantôme vite oublié, puis plus rien, vraiment plus rien.

Parfois, Édouard s’interroge sur la réalité de sa mort, mais il ne trouve pas la réponse. Il pense que la mort est une couleur qui n’existe pas, une musique sans notes, une absence sans présence. Un gorille comme lui n’est vivant que par l’instant. Il n’a pas d’avenir parce que la conscience de l’avenir ne l’effleure jamais. Le concret se révèle uniquement dans le présent, par exemple, avec le goût de ce brin d’herbe qu’il mâchouille. Derrière ce goût, le temps s’étale comme une mer privée de vent, de vagues, puis se transforme en ligne d’horizon inaccessible.

Gisèle n’est pas une belle femme, elle n’est pas laide non plus.

Elle est ce qu’on appelle « un entre-deux ».

Elle avait ardemment souhaité une place de soigneuse au parc animalier. Contre toute attente, elle avait réussi à convaincre le directeur des ressources humaines sans céder à ses avances, précisait-elle avec une moue malicieuse. Cette résistance l’avait cantonnée provisoirement au simple rôle de nettoyeuse de la maison des primates. Un bâtiment oblong avec une étrange vitrine à gauche de son entrée. Derrière le verre trône un petit singe empaillé, costume de fanfare rouge et boutons dorés. Selon la légende, sur une étiquette rédigée à la main et posée devant l’animal, il est écrit qu’il est mort de la grippe espagnole.

Gisèle ne considère pas cette information comme sérieuse. Chaque fois, en la remarquant, elle classe cette assertion dans la catégorie des absurdités. La concentration de ses efforts se porte à la réalisation des tâches quotidiennes.

Le travail est laborieux et les autres employés demeurent invariablement insipides, paresseux et enferrés dans des histoires répétitives sans intérêts. De plus en plus distante, elle s’éloigne des relations humaines, alors ses collègues oublient jusqu’à son existence.

Les êtres solitaires disparaissent au regard des autres. La facilité consiste à feindre de ne plus les apercevoir et considérer qu’ils évoluent sur une autre terre. Pour les bannis, cet exil vers un continent d’une curieuse et difficile liberté n’est pas un malheur. C’est un renforcement des caractères. Le tempérament des individus relégués devient farouche, abrupt comme le sont les montagnes escarpées ou les fossés remplis de ronces. Leur mutisme n’est pas le signe de la faiblesse, mais celui d’une détermination intérieure. Perdus dans une foule, ils savent reconnaître immédiatement leurs semblables. Quand ils se croisent, seul un œil attentif perçoit l’imperceptible regard échangé, le sourire léger et cette manière fragile de tourner la tête dans une autre direction afin de ne pas dévoiler la connivence qui les unit.

Dans le zoo, Gisèle est devenue une étrangère parmi les employés.

Aucun ne manque de respect, mais plus personne ne tient compte de sa présence. La nécessité de l’accomplissement du travail demeure le seul lien. Pour faciliter ses déplacements hors de l’équipe, on lui remet les clefs de tous les bâtiments, y compris celui des pingouins et des ours polaires.

Ces deux espaces sont réfrigérés et elle ne s’y rend jamais. Elle préfère les endroits où réside la part animale et déracinée de l’Afrique.

Une véritable joie apparaît sur son visage avec la perception de l’odeur des grands singes, quand elle se faufile dans l’enclos des orangs-outangs ou des gorilles. Les quelques taches de rousseur bordant chaque côté de son nez semblent se dilater comme si toute sa figure se relâchait et devenait une méduse étendue sur le sable à marée basse. Ses yeux pétillent d’embruns, des éclats verts, presque pistache, s’échappant des algues compactes et rousses de sa chevelure. Sa bouche légèrement tordue révèle un sourire fugace empreint d’un bonheur mystérieux et singulier.

À ces beaux instants, la Joconde, à côté de Gisèle, passe pour une Anglaise pincée.

Par un jour de soleil, elle avait aperçu, en se promenant dans les travées d’un marché aux puces, la reproduction d’une œuvre de Léonard de Vinci. Dans un cadre doré était représentée une femme rousse tenant et caressant une hermine blanche sur son bras. Le personnage regardait vers sa gauche avec une crainte chargée de convoitise. Le visage trahissait l’invitation à des tendresses partagées. Gisèle, malgré la différence des yeux noisette du portrait, s’était reconnue dans l’image et dans la tentation. Sans hésiter, elle avait payé le prix demandé et le portrait figure maintenant sur l’un des murs de sa cuisine.

La journée suivant cette acquisition, au travail, elle avait regardé, longtemps et avec mélancolie, en direction du grand gorille au dos argenté. L’animal semblait rebutant et forgé par un caractère semblable au sien, solitaire et rétif. En scrutant l’entrejambe de la bête, elle mesura la modestie de la puissance exposée. Avec regret, elle rebroussa chemin jusqu’à la savane artificielle des girafes et le marigot boueux des hippopotames.

Elle ne pensa plus à Édouard jusqu’à cette soirée commencée par un curieux crépuscule.

Depuis la fenêtre de la cuisine, elle observe la rue assombrie par la tombée de la nuit et la dentelure des immeubles voisins, silhouettes se découpant sur l’anthracite de l’obscurité. Elle écoute le rythme des tramways traversant la place et le cliquetis des néons défaillants. Au milieu de ce brouhaha d’images et de sons, passe une camionnette publicitaire annonçant la venue prochaine d’un cirque. Au-dessus des haut-parleurs, une affiche représente un gorille, gueule ouverte et mâchoire effrayante, tenu en laisse par une femme vêtue d’une robe blanche, évoquant vaguement la posture célèbre d’une actrice américaine, surprise et figée sur une bouche d’aération.

L’émergence des désirs tient du hasard, quand ils s’imposent, ils deviennent incontournables.

Gisèle quitte son observatoire, enfile une triste gabardine grise et revient au zoo. Elle longe discrètement les barrières afin d’échapper aux surveillants.

Elle sait qu’ils ne s’aventurent jamais au-delà des castors et de la fontaine sur la place de jeu. Sitôt franchis ces endroits, elle sera libre de déambuler comme elle le veut. La voie est dégagée et elle contourne le monticule des suricates sans se préoccuper des quelques ricanements accompagnant chacun de ses pas. Une girafe insomniaque et immobile, la tête au-dessus des arbres la fixe un instant, puis se détourne, dédaigneuse, et se baisse afin de brouter dans les branches basses. Le bruit de la mastication s’entend distinctement. C’est affreux.

Gisèle continue et arrive à proximité de l’emplacement où se trouve le grand hêtre.

Tout est silencieux et désert en apparence, mais une respiration bruisse par intermittence avec la légèreté d’un soupir. Surprise, Gisèle casse sa démarche, retient son rythme, contient l’énergie et cherche à préserver la plus grande discrétion de chacun de ses mouvements. Elle est aux aguets et retrouve instantanément les réflexes des premiers hominidés lorsqu’ils se risquaient à quitter le refuge des arbres pour traverser la savane.

Quelque chose bouge dans les racines du grand hêtre, le gorille.

Gisèle frémit et se blottit contre la baraque à glace.

Mais que serait un bavardage sans échange ?

Aussi, je vous propose de continuer ensemble autour d’un verre de Chianti, d’une part de focaccia et de quelques tranches de mortadelle.

( la soirée s’est poursuivie avec les spectateurs par des échanges informels autour de la table sur les thèmes de l’effacement, de la place des femmes dans la société et de la perception des hommes, des difficultés de l’édition des récits, de la place des animaux dans nos regards humains, de la ville de Gênes, de l’influence d’une résidence sur l’écriture, etc.)

J’ai découvert à Gênes de nombreuses galeries et ateliers alternatifs où se tenaient régulièrement des présentations expérimentales désignées sous l’appellation anglophone de Talk.

Je reprends cette pratique sous la forme d’un bavardage.

À cette occasion, je présenterai mon travail d’écriture, principalement à propos du roman écrit en Italie.

Une fiction interrogeant sur les destins croisés et confondus de l’animalité et l’humanité au travers de deux personnages, une femme et un gorille.

Cette rencontre laissera place à l’échange, bref, à un bavardage où chacun sera libre d’intervenir et de questionner.

du 30 octobre au 16 novembre 2025

mercredi, jeudi et vendredi de 16h à 20h – samedi et dimanche de 16h à 19h

hors horaires : visite sur demande par courriel ou téléphone +41 78 626 76 50

En fin de séjour génois, j’ai travaillé à l’écriture d’un monologue racontant la traversée d’une journée ordinaire par une jeune femme, soit son quotidien mille fois répété.

Cette banalité se termine par un événement particulier : un avortement.

Les journées, des chemins pavés d’embûches menant à la nuit.

Allées de graviers, petits pas accrochés aux entraves quotidiennes.

Petits pas de ceux, qui, oubliés dans les villes, servent les rois, les reines, les marâtres et les princes.

Toutes les journées débutent dans la cuisine, cheveux ébouriffés, le corps un peu sale de la chaleur du lit, de la chaleur des urines retenues.

Retenues jusqu’aux premières lueurs, jusqu’au sommeil à nouveau brisé, quotidiennement brisé.

Tellement brisée, trainant sur les éclats inconfortables de la couche, une femme patiente, n’ose bouger.

Je suis cette femme… Chaque matin.

Un autre monologue s’est élaboré à partir de la mélopée répétée par un mendiant sur la rue, curieusement en français, mélodie attrapée par hasard un jour où je revenais des caruges .

Un sou… Un sou pour manger… Un sou, j’ai faim.

Plus tard, j’ai pensé à l’histoire de Danaé, rejetée par son père et livrée aux vagues de la Méditerranée, échouée à Gênes ou dans toute autre ville de l’Europe.

Cette ritournelle s’est transformée et inscrite dans le monde moderne et mécanique, un territoire où se dissolvent les êtres humains et les rêves, où les adresses ne sont plus celles du monde antique, mais la dérive d’une froideur individuelle dominée par le désir du confort – que rien ne bouge, que rien ne vive, que rien ne change.

Ohé, les passants… Ohé, les voitures.

J’ai mélangé ces deux impressions et c’est le récit que je vous propose de découvrir dans une lecture de Christiane Margraitner et une mise en lecture de Blaise Froidevaux.

Je ne suis pas un photographe, je ne me promène pas avec un Leica.

Je suis un regardeur qui s’intéresse à la lumière, alors quand elle me plait, je prends une image avec mon téléphone.

Cet appareil dispose d’un programme qui imite le rendu d’un vieux film des années soixante, autorise le réglage d’un diaphragme numérique et la modification de la sensibilité.

J’utilise ce moyen depuis neuf ans pour montrer ce que je perçois et considère comme immatériel.

Je vous invite à regarder ce que j’ai regardé.

Depuis plusieurs années, à l’aide d’un enregistreur numérique, j’enregistre les sons dans les endroits que je traverse.

L’exposition sera habitée par les ambiances sonores découvertes à Gênes, du bruit de la circulation aux éclats et chansons émergeant des manifestations politiques.

J’ai découvert à Gênes de nombreuses galeries et ateliers alternatifs où se tenaient régulièrement des présentations expérimentales désignées sous l’appellation anglophone de Talk.

J’ai repris cette pratique sous la forme d’un bavardage en présentant mon travail d’écriture, principalement à propos du roman écrit en Italie – une fiction interrogeant sur les destins croisés et confondus de l’animalité et l’humanité au travers de deux personnages, une femme et un gorille.

En fin de séjour génois, j’ai travaillé à l’écriture d’un monologue racontant la traversée d’une journée ordinaire par une jeune femme, soit son quotidien mille fois répété – cette banalité se termine par un événement particulier.

Les journées, des chemins pavés d’embûches menant à la nuit. Allées de graviers, petits pas accrochés aux entraves quotidiennes. Petits pas de ceux, qui, oubliés dans les villes, servent les rois, les reines, les marâtres et les princes.

Toutes les journées débutent dans la cuisine, cheveux ébouriffés, le corps un peu sale de la chaleur du lit, de la chaleur des urines retenues. Retenues jusqu’aux premières lueurs, jusqu’au sommeil à nouveau brisé, quotidiennement brisé. Tellement brisée, trainant sur les éclats inconfortables de la couche, une femme patiente, n’ose bouger.

Je suis cette femme… Chaque matin.

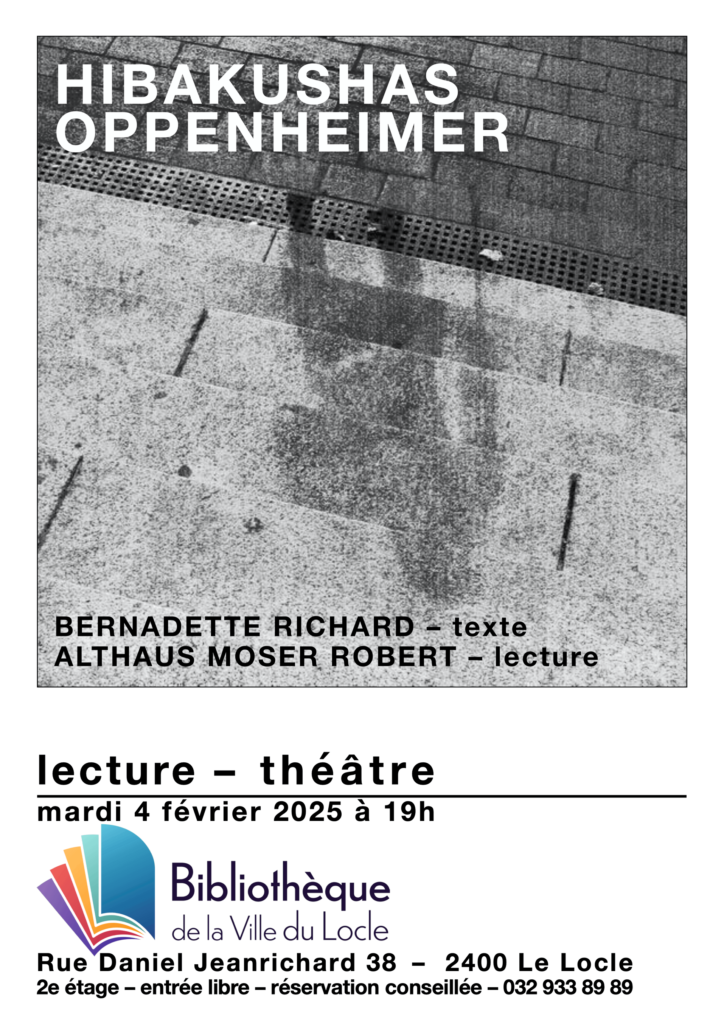

Ce monologue s’est élaboré à partir de la mélopée répétée par un mendiant sur la rue, curieusement en français, mélodie attrapée par hasard un jour où je revenais des caruges .

Un sou… Un sou pour manger… Un sou, j’ai faim.

Plus tard, j’ai pensé à l’histoire de Danaé, rejetée par son père et livrée aux vagues de la Méditerranée, échouée à Gênes ou dans toute autre ville de l’Europe. Cette ritournelle s’est transformée et inscrite dans le monde moderne et mécanique, un territoire où se dissolvent les êtres humains et les rêves, où les adresses ne sont plus celles du monde antique, mais la dérive d’une froideur individuelle dominée par le désir du confort – que rien ne bouge, que rien ne vive, que rien ne change.

Ohé, les passants… Ohé, les voitures.

J’ai mélangé ces deux impressions et c’est le récit qui fut présenté en lecture par Christiane Margraitner avec une mise en lecture de Blaise Froidevaux.

Je ne suis pas un photographe, je ne me promène pas avec un Leica.

Je suis un regardeur qui s’intéresse à la lumière, alors, quand elle me plait, je prends une image avec mon téléphone. Cet appareil dispose d’un programme qui imite le rendu d’un vieux film des années soixante, autorise le réglage d’un diaphragme numérique et la modification de la sensibilité. J’utilise ce moyen depuis neuf ans pour montrer ce que je perçois et considère comme immatériel.

Depuis plusieurs années, à l’aide d’un enregistreur numérique, j’enregistre les sons dans les endroits que je traverse. L’exposition fut habitée par les ambiances sonores découvertes à Gênes, du bruit de la circulation aux éclats et chansons émergeant des manifestations politiques.

L’exposition commence par un vernissage informel et le traditionnel bar autogéré – on vous y attend avec plaisir

du 30 octobre au 16 novembre 2025

mercredi, jeudi et vendredi de 16h à 20h – samedi et dimanche de 16h à 19h

hors horaires : visite sur demande par courriel ou téléphone +41 78 626 76 50

J’ai découvert à Gênes de nombreuses galeries et ateliers alternatifs où se tenaient régulièrement des présentations expérimentales désignées sous l’appellation anglophone de Talk.

Je reprends cette pratique sous la forme d’un bavardage.

À cette occasion, je présenterai mon travail d’écriture, principalement à propos du roman écrit en Italie.

Une fiction interrogeant sur les destins croisés et confondus de l’animalité et l’humanité au travers de deux personnages, une femme et un gorille.

Cette rencontre laissera place à l’échange, bref, à un bavardage où chacun sera libre d’intervenir et de questionner.

En fin de séjour génois, j’ai travaillé à l’écriture d’un monologue racontant la traversée d’une journée ordinaire par une jeune femme, soit son quotidien mille fois répété.

Cette banalité se termine par un événement particulier : un avortement.

Les journées, des chemins pavés d’embûches menant à la nuit.

Allées de graviers, petits pas accrochés aux entraves quotidiennes.

Petits pas de ceux, qui, oubliés dans les villes, servent les rois, les reines, les marâtres et les princes.

Toutes les journées débutent dans la cuisine, cheveux ébouriffés, le corps un peu sale de la chaleur du lit, de la chaleur des urines retenues.

Retenues jusqu’aux premières lueurs, jusqu’au sommeil à nouveau brisé, quotidiennement brisé.

Tellement brisée, trainant sur les éclats inconfortables de la couche, une femme patiente, n’ose bouger.

Je suis cette femme… Chaque matin.

Un autre monologue s’est élaboré à partir de la mélopée répétée par un mendiant sur la rue, curieusement en français, mélodie attrapée par hasard un jour où je revenais des caruges .

Un sou… Un sou pour manger… Un sou, j’ai faim.

Plus tard, j’ai pensé à l’histoire de Danaé, rejetée par son père et livrée aux vagues de la Méditerranée, échouée à Gênes ou dans toute autre ville de l’Europe.

Cette ritournelle s’est transformée et inscrite dans le monde moderne et mécanique, un territoire où se dissolvent les êtres humains et les rêves, où les adresses ne sont plus celles du monde antique, mais la dérive d’une froideur individuelle dominée par le désir du confort – que rien ne bouge, que rien ne vive, que rien ne change.

Ohé, les passants… Ohé, les voitures.

J’ai mélangé ces deux impressions et c’est le récit que je vous propose de découvrir dans une lecture de Christiane Margraitner et une mise en lecture de Blaise Froidevaux.

Je ne suis pas un photographe, je ne me promène pas avec un Leica.

Je suis un regardeur qui s’intéresse à la lumière, alors quand elle me plait, je prends une image avec mon téléphone.

Cet appareil dispose d’un programme qui imite le rendu d’un vieux film des années soixante, autorise le réglage d’un diaphragme numérique et la modification de la sensibilité.

J’utilise ce moyen depuis neuf ans pour montrer ce que je perçois et considère comme immatériel.

Je vous invite à regarder ce que j’ai regardé.

Depuis plusieurs années, à l’aide d’un enregistreur numérique, j’enregistre les sons dans les endroits que je traverse.

L’exposition sera habitée par les ambiances sonores découvertes à Gênes, du bruit de la circulation aux éclats et chansons émergeant des manifestations politiques.

format A0 (84.1 x 118.9 cm) papier couché 100g/m2 / tarif vente direct CHF 15.– à l’Atelier Grand Cargo

format A0 (84.1 x 118.9 cm) papier couché 100g/m2 / tarif vente direct CHF 15.– à l’Atelier Grand Cargo

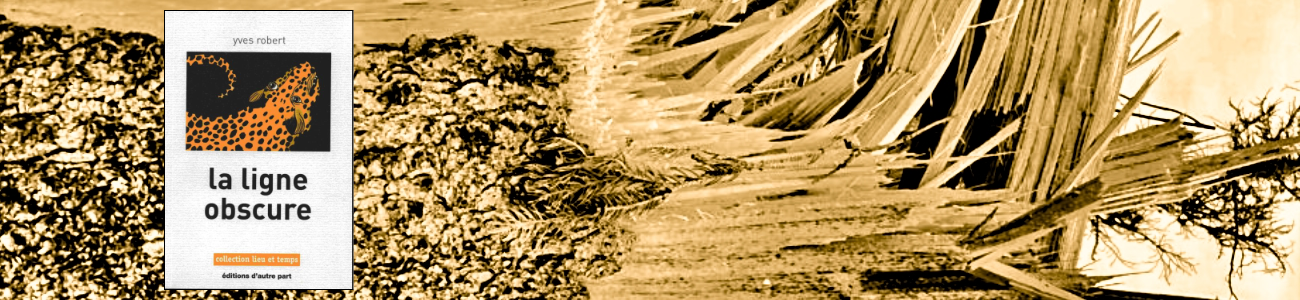

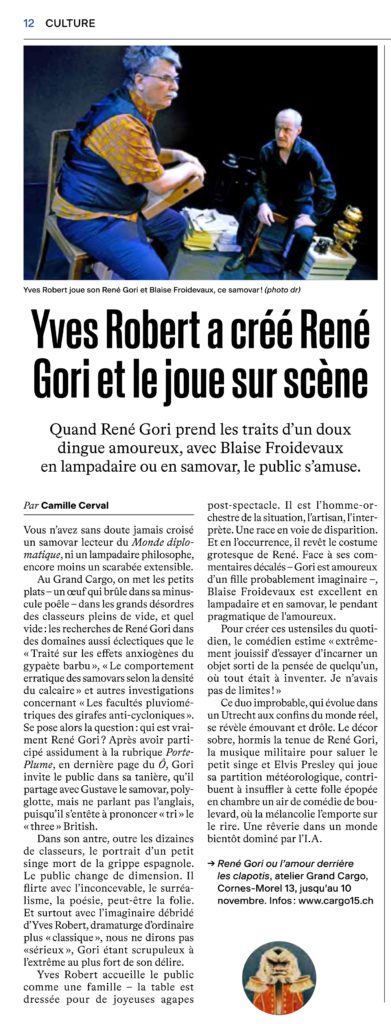

Auteur d’une œuvre théâtrale foisonnante abordant notamment certaines zones d’ombre de l’histoire, à destination tour à tour de l’enfant et de l’adulte, Yves Robert signe son premier roman à la cinquantaine. La ligne obscure offre une étonnante plongée dans la question du personnage, parallèlement à une méditation sur l’art de la fiction. Charles B, venu de la finance, est atteint d’une maladie létale dégénérative ; il perd le sommeil et entame une errance existentielle qui fera resurgir sa part animale, comme un double en forme de léopard silencieux, méditatif et tueur.

Bertrand Tappolet (Le Courrier du 26 juillet 2014)

Le Neuchâtelois Yves Robert signe là un récit porté par un puissant souffle poétique. Mythes anciens et réminiscences personnelles s’y mêlent au long d’une ligne en clair-obscur.

Jean-Marie Félix (Entre les lignes, RTS, 27 mai 2014)

De fait, le récit arpente un espace géographique jamais nommé mais aisément reconnaissable. Il perfore, en outre, les profondeurs de l’Histoire, pour relier l’esclavagisme d’hier, tel que le pratiqua le baron de Pury, aux réfugiés d’aujourd’hui.

Dominique Bosshard (L’Express-L’Impartial, 16 mai 2014)

roman / 2014 / 11,5×16,5 cm / 164 pages / éditions d’autrepart

Yves Roberthabite La Chaux-de-Fonds en Suisse. Il est l’auteur de vingt pièces de théâtre, ainsi que deux adaptations de romans destinées à la scène.

Yves Roberthabite La Chaux-de-Fonds en Suisse. Il est l’auteur de vingt pièces de théâtre, ainsi que deux adaptations de romans destinées à la scène.par Jean-Marie Félix et lecture par Claude Thébert

du 30 octobre au 16 novembre 2025

mercredi, jeudi et vendredi de 16h à 20h – samedi et dimanche de 16h à 19h

hors horaires : visite sur demande par courriel ou téléphone +41 78 626 76 50

samedi 13 septembre 2025 à 20h30

autre date : vendredi 12 septembre 2025 à 20h30

[et_pb_section fb_built= »1″ admin_label= »section » _builder_version= »4.16″ global_colors_info= »{} »][et_pb_row admin_label= »row » _builder_version= »4.16″ background_size= »initial » background_position= »top_left » background_repeat= »repeat » global_colors_info= »{} »][et_pb_column type= »4_4″ _builder_version= »4.16″ custom_padding= »||| » global_colors_info= »{} » custom_padding__hover= »||| »][et_pb_text admin_label= »Text » _builder_version= »4.27.4″ background_size= »initial » background_position= »top_left » background_repeat= »repeat » hover_enabled= »0″ global_colors_info= »{} » text_font= »|||||||| » text_font_last_edited= »on|desktop » text_font_size= »16px » text_line_height= »0.8em » sticky_enabled= »0″ text_font_tablet= »|||||||| » text_font_phone= »|||||||| »]

vendredi 12 septembre à 20h30

autre date : samedi 13 septembre 2025 à 20h30

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Par le passé, la situation du Cargo n’a jamais été stable, néanmoins il a toujours été possible de naviguer malgré les écueils.

Mais force est de constater, une nouvelle fois, que des éléments contraires et imprévisibles mettent à mal le travail qui est le mien, fragilisent les équilibres qu’il était nécessaire de rebâtir, encore, et encore.

Je vous propose de remonter le temps afin de comprendre les origines d’un de ces contraires imprévisibles.

« En 2013 à l’initiative de Daniel Rossellat », nous informe le site de Capitale Culturelle Suisse – CCS (1), « inspiré par le succès des capitales européennes de la culture, le président du Paléo Festival et maire de Nyon s’est entouré de personnes ayant collaboré avec lui lorsqu’il était directeur des événements d’Expo.02 pour construire et défendre l’idée d’un programme de Capitales culturelles suisses ».

Puis cette idée est parvenue, semble-t-il, aux oreilles d’un Conseiller d’État, qui l’a relayée à d’autres oreilles et en fin de compte, elle s’est imposée comme une perspective fantastique pour la ville courageuse sur la montagne, cette ville si fière de sa culture alternative et engagée, si généreuse dans sa culture populaire.

La cible idéale à la réalisation de l’édition pilote.

Personne ne s’interrogeait sur l’origine de la proposition, soit l’un des fondateurs d’un des plus grands festivals musicaux de Suisse, et, de fait, représentant d’une culture d’entreprise et commerciale hors du commun – de l’industrie culturelle.

Ignorer cette relation, comme ignorer son passage à la direction des événements d’Expo.02, c’était prendre le risque de ne pas percevoir la culture managériale instillée dans le projet et l’inévitable destination de pouvoir pyramidale qu’obligerait le désir d’une réussite sécurisée et performative.

Le projet a suivi sa route, et il n’est pas nécessaire d’en dresser la cartographie précise (à d’autres le soin d’en faire œuvre, si besoin).

J’en arrive aux années récentes, vers 2023, un peu avant ou après, et leur suite, avec ma perception des paroles et des actes.

La déflexion est l’action de dévier la direction de quelque chose, un objet, un fluide ou un concept, par exemple.

Mais que vient faire la déflexion ici ?

J’ai par intermittence suivi le développement du projet Capitale Culturelle, lors de deux rencontres destinées à nous faire partager l’impatience et la joie d’y participer, ainsi que par des discussions régulières avec l’un ou l’autre des protagonistes.

En leitmotiv ressortait le principe d’un développement participatif, et que nous serions informés et consultés.

Dans ce cadre initial, nous avons pu jouer à un semblant de consultations lors de tables rondes et effectuer des collages de post-it annotés.

Quelques insolents, dont je faisais partie, indiquaient qu’une direction pyramidale n’était pas un concept chaux-de-fonnier, puisqu’il attribuerait un pouvoir sélectif sur les artistes ou les structures, autrement dit, cela exigerait un tri dans la culture locale.

Nous recommandions une coordination, soit un système horizontal répartissant les responsabilités et laissant à l’ensemble des protagonistes la capacité d’agir selon leurs compétences.

Nous mettions en garde sur le fait que la verticalité serait dénigrante, puisqu’elle obligerait les postulants à se soumettre au désidérata d’une expertise culturelle.

Certains d’entre nous, pratiquant le métier depuis plusieurs décennies, et très souvent dans des situations de précarité, seraient contraints à une soumission volontaire par danger économique.

En plus, l’imposition de thématiques nous semblait antinomique avec l’action artistique, parce que, par essence, celle-ci doit rester libre de choisir son chemin.

Pour moi, le participatif s’est arrêté là, et je ne sais pas si d’autres ont eu la grâce, par la suite, de tirer des plans sur la comète (2).

L’année passée, par la presse et les réseaux sociaux, j’ai découvert la mise au concours d’un poste de direction artistique, une annonce qui confirmait le choix d’un système vertical et le risque évident d’une manifestation verrouillée par l’expertise.

Plus récemment est parue une injonction sympathique à découvrir les règles du jeu afin de participer à des thématiques mensuelles, réparties sur douze mois et douze propositions – toutefois, une légère inflexion semblait indiquer, en fin de litanie explicative, que nous ne serions pas obligés de suivre les thèmes proposés.

J’ai perçu cette dernière mansuétude comme l’expression d’une liberté surveillée, car, hors de l’hypocrisie couvrant généralement la répartition inéquitable des moyens dans la culture, je sais que l’appréciation des experts est notoirement favorable si l’on œuvre dans leurs sens ou selon leurs « règles ».

Le participatif, tel que je me l’imaginais, ou tel qu’il était sous-entendu lors des maigres travaux préparatoires, était définitivement mort et enterré dès ce moment.

Il pouvait laisser place à la résurrection souhaitée d’un autre et très différent participatif.

Soit le participatif dans les règles et le cadre fixé par les experts, incitant la main-d’œuvre locale à se débrouiller avec les contraintes et les budgets attribués.

Une inévitable servitude volontaire, où Monsieur Loyal laisse les éléphants et les girafes réaliser un tour de piste sous la lumière, les étincelles et les vivats.

Enivrés par les éclats, ces animaux retournent sagement au paddock, mais comment leur reprocher l’acceptation de cette domestication, quand la survie dépend de la quantité de fourrage attribuée par ce même Monsieur Loyal, lui-même dépendant des dames patronnesses, des partenaires publics ou privés ?

La culture n’est pas un espace libre, c’est une série de faux-semblants, comme le sont les décors de théâtre, et dont il ne faut jamais révéler la face cachée au public.

La déflexion est faite, le participatif de main-d’œuvre est valorisé et se présente sous la forme d’une force de travail local, si possible garnie d’un engouement populaire généreux, force de travail fournie par les artistes et les gens habitants la ville sur la montagne.

Ils pourront devenir cette curiosité indigène qui émeut, par son naturel et sa générosité, les âmes citadines, éduquées et civilisées de la plaine ou du vaste monde.

En tant qu’habitant de cette cité, je ne peux m’empêcher d’avoir l’impression d’être l’un de ces « petits nègres » de Tintin au Congo.

Alignés sagement sur les bancs d’une école en torchis et toit de pailles.

Ils semblent heureux d’apprendre l’orthographe et les mathématiques grâce à un reporter blanc et intelligent – La Ford T est garée sur côté avec dedans, la carabine, la caméra et l’indispensable « boy ».

Dans notre situation, et en transposition, nous devrions être heureux d’apprendre notre métier d’artiste auprès de gens aimables, mais sévères, dont les compétences révèlent d’insoupçonnables qualités, qualités qu’ils pourront exporter ailleurs, sitôt la fête terminée.

Après leur départ et des adieux émouvants, nous balayerons les confettis et viderons les poubelles du banquet.

Qui oserait remettre en cause la réussite d’une telle opération ?

Les différents exécutifs ou législatifs ont attribué les millions nécessaires, les partenaires privés ont engagé leur l’intelligence de sponsors et les médias mordent rarement la main qui les nourrit.

Qu’ils se rassurent tous, à la fin, tout sera propre et les médailles distribuées.

À mes yeux, seule la connaissance des budgets et des stratégies, effectuée en amont des choix, aurait permis la tenue d’une capitale culturelle équitable avec un rapport de force honnête entre les parties et une réalisation typiquement chaux-de-fonnière.

Bref, de l’horizontalité et de la transparence.

Je sais que certains politiciens se sont battus bec et ongles afin d’infléchir le cap, et ont obtenu quelques résultats ténus.

En définitive, je constate leur impuissance tout en saluant leur courage.

Comme dit précédemment, il ne faut jamais révéler l’envers des décors.

C’est découvrir la matérialité des supercheries.

Pour ma part, j’ai regardé cet envers, et je me suis dit que je n’appartiens pas à La Chaux-de-Fonds telle qu’imaginée et élaborée par CCS.

Demeure la question : suis-je le seul ?

La réponse est dangereuse, car, dans l’un des cas, je serai solitaire dans ma cité, cité que j’aime.

Il y a presque dix ans se dessinait le projet du Cargo.

Je ne disposais pas encore d’un lieu, mais, tout en cherchant un point de chute, j’élaborais les lignes de conduite auxquels je devrais tenir.

Le moyen le plus simple de faire comprendre ce qui anime mes décisions artistiques, stratégiques et administratives est de porter à votre connaissance quelques-unes de ces lignes.

Pour commencer, l’action du Cargo ne devait pas perturber les équilibres du biotope culturel local et supplanter les activités préexistantes.

Dans ce sens, le Cargo doit rester un atelier, lieu d’artisanat destiné à plusieurs formes d’art, principalement axé sur le travail d’écriture théâtrale et la mise à disposition d’un espace d’exposition.

L’endroit ne reçoit pas de spectacles existants, car c’est un lieu où ils se construisent. On les essaye, on échoue, on recommence, encore, et encore, tant qu’il le faut jusqu’à trouver le geste – un atelier.

Ici, vous ne verrez pas de triomphes, mais des artisans, pas mal de copeaux sur le sol, des pièces ratées et pas mal de sueur.

J’avais la volonté de garantir la liberté sur le diktat du temps, autrement dit, savoir qu’un travail artistique n’est pas une invention qui émerge sur un claquement de doigts, mais qui s’inscrit sur une durée.

Autrement dit, fabriquer des « objets artistiques d’usages (3) ».

Sur un autre terrain, le Cargo est un lieu ouvert, laissant la place à d’autres artistes dans le cadre de résidences, toujours gratuites, et sans sélection artistique, car le seul juge de paix est le public.

Afin de préciser ce point, je m’inscris en réfutation de la conception bourgeoise et méritocratique, laissant les experts déterminer, souvent avant réalisation, ce qui aura la qualité nécessaire pour accéder à la scène.

Ce processus dit de « prescription (4) » est un des moyens de contrôle sur la création, et est surtout la garantie pour la « bourgeoisie culturelle dominante » de déterminer le bon ou le mauvais art, de fermer ou d’ouvrir la porte, de garder le décor propre.

Il est vrai que c’est le regard de l’autre qui donne une existence, mais seulement en aval, car en amont, il est une censure déguisée.

L’action artistique doit appartenir au monde parce qu’elle est un travail et non le gage d’une supériorité sur les autres.

L’art ne plait pas à tout le monde, ce n’est pas important – C’est la raison de la présence d’une machine à café dans les locaux, disponible à tout un chacun, pour parler foot ou de toutes les misères de la vie.

La culture est une généralité englobant les usages de la société et le tissu relationnel entre les individus, et il ne m’appartient pas ici d’en déterminer le cadre précis.

Au Cargo, je m’efforce à faire de l’art, c’est-à-dire d’accomplir le geste d’artisan qui fabrique une œuvre spécifique ne s’appartenant qu’à elle-même, avant que le public pose son regard et son appréciation.

Le résultat demande force de patience et de recommencement, d’avoir l’orgueil d’atteindre ce qui est par essence inatteignable.

C’est une défaite programmée, mais, comme nous le verrons en dessous, je revendique la défaite comme une nécessité.

Comme l’ensemble les activités humaines, le paysage culturel est un champ de bataille où la vérité se perd dans les travées de la communication, situation similaire à sa consœur sur le terrain des affrontements militaires – la vérité, première victime de la guerre.

En m’installant au Cargo, j’ai estimé que le meilleur moyen de retrouver une « ébauche de vérité », je devrais dire d’intégrité, est de chercher la cohérence des actes et des faits.

Si ce que je donne à voir sur scène raconte le monde, alors il m’est indispensable, hors de scène, d’affronter le monde tel qu’il m’apparaît, d’agir en fonction et de ne pas céder aux facilités diplomatiques donnant accès aux moyens de production.

Les propos de ma part d’auteur ne doivent pas être trahis par mes nécessités de producteur.

Dans ce sens, il serait profitable de déposer un projet consensuel en répondant aux règles du jeu fixées par CCS, de rester dans un silence poli et de laisser l’eau couler sous les ponts, mais ça serait contrevenir à la cohérence que je recherche.

Affirmer cette inflexibilité, c’est construire la défaite, car on ne lutte pas impunément contre la détermination des rouleaux compresseurs, que cette détermination soit volontaire ou non.

Le rouleau compresseur compresse, c’est dans sa nature.

Un événement de l’importance de CCS aplanira le terrain et mangera la quasi-totalité des ressources, marginalisera les « ZAD » et bénéficiera d’une aura médiatique hégémonique.

On l’a compris, mais je le dis avec la simplicité des mots, en tant qu’acteur artistique local, je ne participerai pas à la Capitale Culturelle (peut-être me verra-t-on à l’un ou l’autre des spectacles, spectateur attentif et respectueux du travail des copains).

C’est dans ce refus que s’inscrit la défaite, parce que je la choisis.

Ces dernières années, des amis bien intentionnés, et à qui je conserve toute mon amitié, n’ont eu de cesse de me rappeler qu’on ne mord pas la main qui nourrit, qu’il faut savoir faire le dos rond et saisir les opportunités lorsqu’elles se présentent.

Je pense de plus en plus qu’il s’agit d’une erreur d’appréciation et que la défaite est préférable.

La défaite est cet instant magique et désespéré où l’on refuse de reculer, de faire consensus et de se plier aux conditions du dominant.

On sait la défaite inéluctable, car le rapport de force est défavorable, mais on crée un miracle, sous la forme de l’apparition d’une ligne rouge tracée sur le sable du temps, que peu remarque et qui n’est, pour certains, qu’une simple gêne.

La seule existence de cette ligne fragile remet en question le dominant, soit il écrase, soit il s’arrête.

Sa responsabilité est révélée, pour peu qu’on veuille la donner à voir.

Le perdant reste un perdant, il se débrouille avec les ennuis et les désillusions.

Ce qu’il a gagné par sa défaite n’appartient qu’à lui et reste sans valeur pour les autres, même si, parfois, un quidam attentif remarque que la démarche du perdant semble plus légère.

Durant les temps à venir, et surtout durant cette année 2027, le Cargo essayera de maintenir ses activités usuelles en conservant son mode de production, proposant des « objets artistiques d’usages » et garantissant son travail d’artisan (5).

D’un autre côté, et dans un futur proche, je suis curieux de voir les effets, ou l’absence d’effets, sur notre travail suite à la défaite annoncée et assumée.

Cet automne, le Cargo revient grâce à une exposition de photographies de Gênes avec la présentation de deux ou trois monologues réalisés en résidence d’écriture.

En effet, la Ville de La Chaux-de-Fonds m’a offert durant les mois de mars, avril et mai 2025 la possibilité de travailler dans ce port italien.

Je suis sensible à l’importance de ce soutien et je les en remercie.

Après, je ne sais pas la couleur des avenirs possibles, mais on verra s’il se dessine une ligne d’horizon au-delà du brouillard.

En rédigeant cet éditorial, me tourne en tête la ritournelle joyeuse chantée dans un film d’Alfred Hitchcock par Doris Day : Que sera, sera.

Accompagnée par une mandoline, cette chanson entrainante parle de la différence entre nos rêves et le réel advenu de nos vies, mais ce qu’il faut retenir, c’est que cette lucidité n’est aucunement triste et la mélodie demeure enlevée.

Le film est The Man Who Knew Too Much…

le

–

1 LCDF27 est la structure locale gérant le projet de capitale culturelle.

2 Je précise, afin de ne pas l’oublier, que j’ai partagé un repas en 2024 au Cargo avec la directrice artistique et le directeur administratif – à ce jour, en partie à cause de ma mémoire défaillante, je ne saurais dire ce qu’il en reste, à part une impression de brouillard et d’une absence d’horizon (Il me fut toutefois confirmé qu’aucune aide structurelle n’était prévue dans la phase de développement, autrement dit, le Cargo devrait assumer seul les charges liées à l’élaboration d’un projet – pour une structure aussi fragile que la mienne, j’avais indiqué que c’était vraisemblablement éliminatoire).

3 Par opposition à un « objet artistique de consommation » dont CCS est un exemple, soit une utilisation éphémère et spectaculaire nécessitant de grands moyens de mise en œuvre sur une durée courte : une culture à usage unique – par métaphore, un mouchoir en papier moderne, soyeux et pratique versus le mouchoir tissu, rêche, mais réutilisable et ayant traversé le temps.

4 La prescription dans le sens culturel est apparue, entre autres, en Angleterre durant les années Margaret Thatcher. Les prescripteurs avaient pour mission de changer la destination des fonds culturels, jugés comme trop souvent attribués à des créateurs « politiques », en les dirigeant vers un nouvel usage : le divertissement.

5 Alors que je terminais la rédaction de cet édito, armé d’un certain optimisme, le service cantonal de la culture a mis en ligne les critères d’évaluations pour les demandes de subventions. À l’évidence, le travail artisanal et artistique mené à Cargo ne rentre pas dans les visions « prescriptives » issues ou confirmées par la toute nouvelle loi sur l’encouragement culturel. Peut-être qu’un jour, il faudra s’intéresser sérieusement aux conséquences durables de ce texte de loi et se demander pourquoi, à certaines occasions, nos députés font si peu république (mais, c’est une autre histoire).

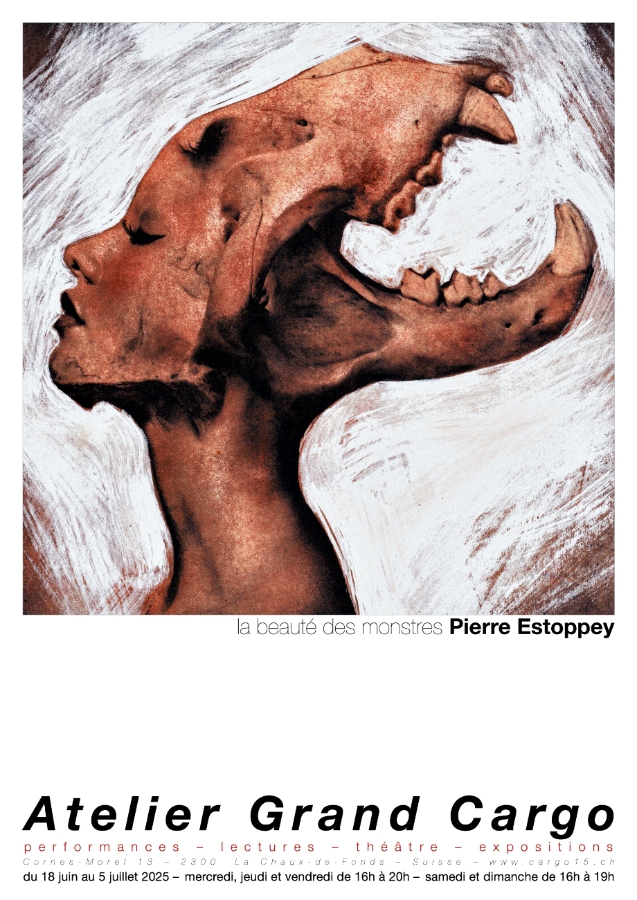

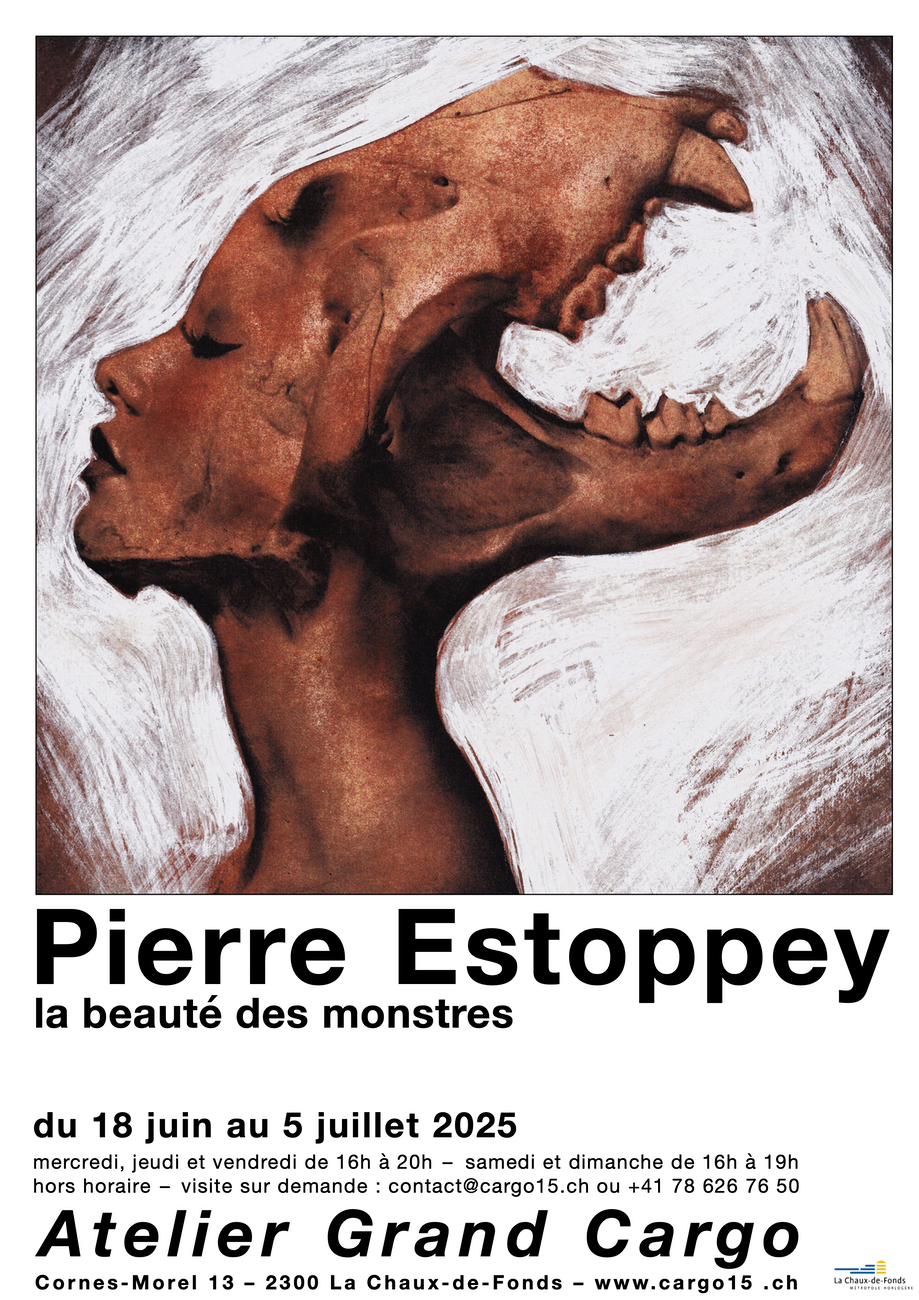

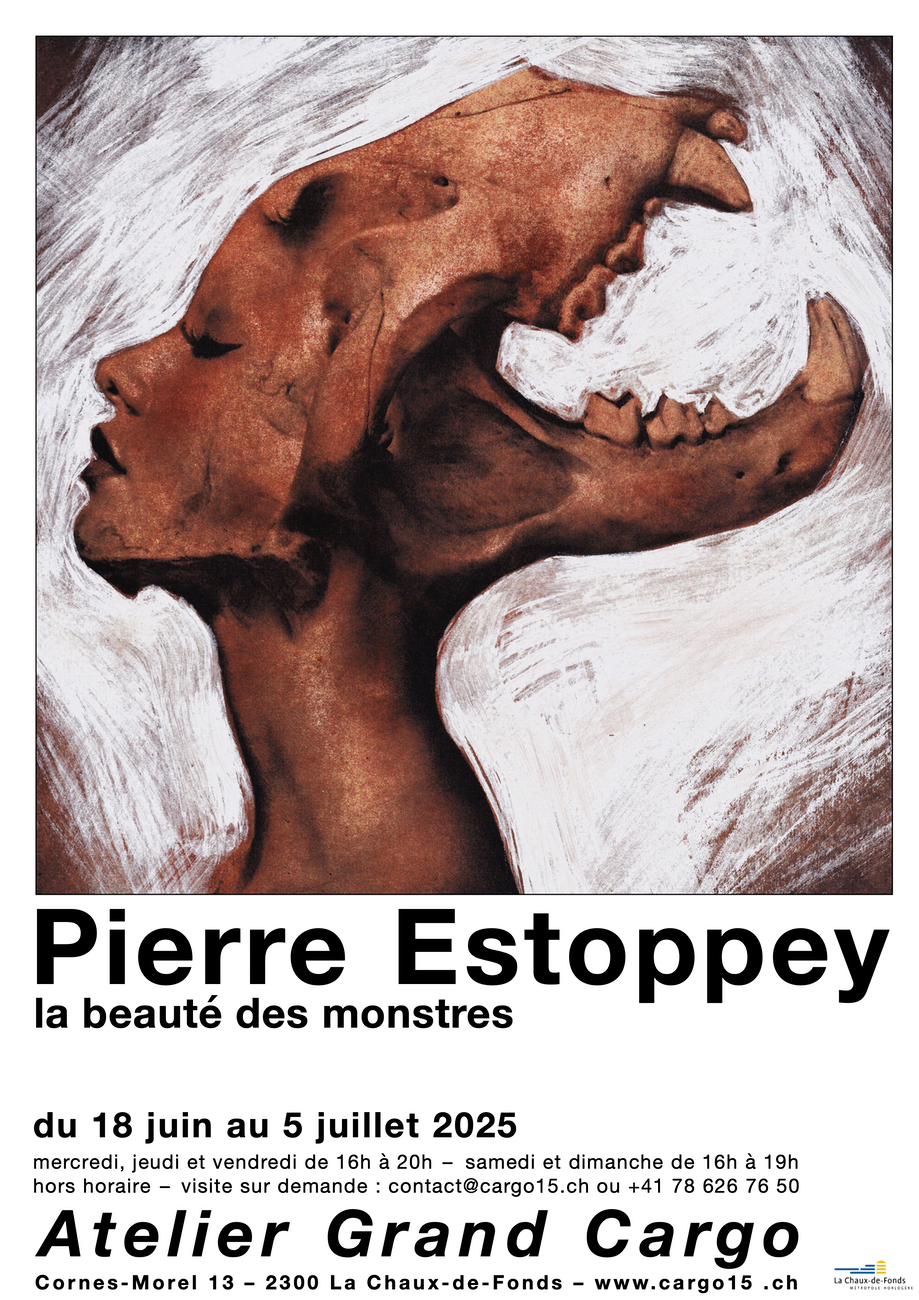

du 18 juin au 5 juillet 2025

mercredi, jeudi et vendredi de 16h à 20h – samedi et dimanche de 16h à 19h

hors horaires : visite sur demande par courriel ou téléphone +41 78 626 76 50

mercredi, jeudi et vendredi de 16h à 20h – samedi et dimanche de 16h à 19h

hors horaires : visite sur demande par courriel ou téléphone +41 78 626 76 50

En ces temps où se dévoile la banalité des monstres, le Cargo expose des œuvres fantastiques, reflets de nos beautés et de nos laideurs.